Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

White Guerrilla in Manila (by Andrew Leavold) VF

UN GUERILLERO BLANC A MANILLE

Ou : la quête insensée du secret de la série B des Philippines

Par Andrew Leavold (traduction de Nikita)

(Version originale anglaise ici)

Andrew Leavold est un cinéphile australien, responsable du magasin de films rares Trash Video. L'article que vous allez lire est un carnet de bord du tournage de son documentaire consacré au monde du cinéma bis philippin.

« Compilée et racontée par Andrew Leavold, de Trash Video, une anthologie exhaustive des moments les plus dingues de l’industrie de la série B aux Philippines. Un mélange inédit des genres hollywoodiens, des légendes locales les plus cinglées et des conceptions les plus étranges du « divertissement » ! Avec des extraits de plus de trente films, de la tristement célèbre trilogie de « L’Ile de sang », le James Bond nain (Weng Weng) dans « For Y'ur Height Only », la super-nénette « Cleopatra Wong » et son neveu « Dynamite Boy », « Alyas Batman En Robin » (vous avez déjà vu un Spiderman noir ?), « The One-Armed Executioner », de l’épouvante catholique dans « The Killing of Satan », et plus encore ! »

Tout en regardant la foule de visages dans l’élégant multiplexe de Greenbelt Cinema dans le quartier Makati (prononcer « Mah-car-tih ») de Manille, je termine ma présentation de mon anthologie par ces mots : « Je suis incroyablement content de me trouver au pays de Weng Weng ». C’est pour moi l’aboutissement d’une obsession vieille de près de vingt ans, et je me rends compte que la plupart des membres de mon public de Manille n’a jamais entendu parler de Weng Weng, ni vu ce petit démon basané en action.

Sur l’écran du Greenbelt s’étalent les passages les plus absurdes du premier film de Weng Weng, la parodie de James Bond « For Your Height Only » (1979). Sur un rythme d’enfer, notre minuscule héros l’agent 00, une étrange petite créature basanée à la coupe au bol et au costume blanc, démantèle un trafic de drogue international, tombe l’héroïne, puis la perd (« Irmaaaaa ! ») et infiltre le repaire secret du criminel international Mr Giant (joué bien évidemment par un nain), armé de sa batterie de gadgets et de sa botte secrète consistant à frapper son adversaire dans les couilles avant de leur passer entre les jambes.

Ce n’est pas uniquement le fait de voir un nain philippin essayer de se faire passer pour tireur d’élite et un tombeur de première, ou la joie qui découle du fait de regarder des mauvais (mais alors mauvais !) films de kung-fu. C’est peut-être son doublage surréaliste qui entraîne « For Your Height Only » dans la quatrième dimension. Ou bien le mélange de tous ces éléments, ou bien autre chose encore. Plus nous avons montré le film durant les tournées de Trash Video à travers l’Australie, plus j’ai réalisé la capacité de Weng Weng à métamorphoser le public le plus blasé et cynique. « Vive Weng Weng ! » s’écriaient les spectateurs après le film, tandis qu’à chaque projection du film devant un nouveau public, je ressentais à nouveau la joie de découvrir le film pour la première fois. Je ne saurais expliquer ma fascination pour Weng Weng, qui s’est transformée en obsession pour la série B des Philippines, puis pour les Philippines elles-mêmes.

Il est recensé dans le livre Guinness des Records comme le plus petit acteur principal (83 centimètres) de l’histoire du cinéma. Rien d’autre n’émerge dans l’histoire officielle, comme si une conspiration du silence s’était abattue sur Weng. Je me souviens d’avoir appelé le centre cinématographique de Manille au milieu des années 90, pour m’entendre dire qu’ils n’avaient jamais entendu parler de lui. Etait-il vraiment une honte nationale ? Ou bien était-il assez petit pour passer entre les mailles de l’Histoire du cinéma ?

Les légendes urbaines tournent autour de sa petite tête basanée comme un halo de conneries. On le dit comique de cabaret, apprenti dentiste, employé des douanes, paramilitaire. Même dans son propre pays, la vérité sur Weng Weng a été submergée par un fleuve d’histoires sur « Wenceslao Won », qui s’habillait en poupée ou était champion de Salsa. Certaines des pires carabistouilles ont été inclues dans « L’Incroyable histoire de Weng Weng », un texte publié sur notre site Trash Video, et écrit par le Dr Verne Pullen (alias Chris Ruhle), provocateur des médias de Sydney et grand fan de Weng devant l’éternel. Parmi les allégations les plus farfelues de Pullen, on trouve..

•Weng Weng a chanté en duo avec Imelda Marcos une version de « My Way », dont plus de 200 000 cassettes ont été vendues sous le manteau.

•En 1973, il a interprété le rôle de Moïse bébé dans « Go Tell It On A Mountain », une superproduction biblique philippine filmée en 3-D.

•Au milieu des années 1980, il a épousé sa petite amie, la présentatrice météo Maria De La Cruz (qui le dépassait de trois têtes) et ils ont fondé une famille de cinq enfants, tous de taille normale, sauf le plus jeune, Eduardo, qui est maintenant si grand qu’il a postulé pour rejoindre l’équipe de basket des L.A. Lakers…

« Alors : d’où venait-il ? Qu’est-il devenu ? ». J’interroge les spectateurs. Personne n’en a aucune idée. Même au pays de Weng Weng, le mystère demeure plus épais que jamais. « Quelqu’un veut-il m’aider dans mon documentaire A la recherche de Weng Weng ?» Je prends la caméra et je la tourne vers les convertis. « Vive Weng Weng ! Vive Weng Weng ! ».

Joselito, l’adjoint de Tikoy et le programmateur en chef de Cinemanila, me présente un laissez-passer pour le festival avec l’inscription « Uber Bamboo God ». J’imagine qu’ils ne voient pas trop souvent des cinéphiles fous en pleine chasse au nain.

Petit-déjeuner avec Cleo

Incroyable. Sur le canal 32 des films en vol de Singapore Airlines est diffusé le film d’espionnage kung fu « Cléopatre la Panthère du Kung-fu » (« They call her… Cleopatra Wong » 1978). J’ai du voir une quarantaine de fois ma série B préférée de tous les temps, et pourtant je suis cloué sur mon siège durant toute la projection. Quatre heures plus tard, Cleo en personne me ramasse à l’aéroport de Changi. Je lui parle de mon visionnage dans l’avion de Cleopatra Wong et elle glousse de plaisir. « Au bout de trente ans, je suis enfin une star à Singapour ! ».

Je lui montre la critique que j’ai écrite pour le catalogue Cinemanila :

« Un incroyable film d’action panasiatique avec la belle actrice singapourienne Marrie Lee dans le rôle de Cleopatra Wong, star du disco, reine du kung-fu, experte en armement et agent secret. En vacances à Manille, Cleo découvre un important trafic de fausse monnaie. Son supérieur d’Interpol, gentiment obsédé, la met aussitôt sur la piste. En pantalon moulant orange et bottes hautes, fendant l’air sur une moto, affrontant à elle toute seule trois lutteurs chauves : on ne s’étonne pas que Cleo soit la principale inspiration que ce grand fan de bis asiatique devant l’éternel qu’est Quentin Tarantino cite pour son diptyque « Kill Bill ».

Avec une naïveté typiquement philippine, le réalisateur-producteur Bobby A. Suarez profite de ses lieux de tournage autant que son budget microscopique le lui permet : une grosse baston au-dessus du port de Hong Kong, une bataille rangée sur l’île Sentosa de Singapour, et pour finir, une attaque de trente minutes sur un monastère, avec Cleo et ses amis – dont quelques moustachus – tous déguisés en nonne et explosant la campagne philippine dans ce qui doit être l’unique film d’action clérical de l’histoire du cinéma.

Cleopatra Wong est un film historique pour le cinéma philippin, pour un certain nombre de raisons. C’est le premier succès international pour une production jusqu’alors strictement locale, et le premier épisode de la triomphale série avec Cleo Wong. Suarez, en vrai génie du cinéma bis, mélange des bouts de la super-héroïne noire « Cleopatra Jones » avec des éléments à la sauce « gadgets et aventures cosmopolites de James Bond », et les toujours populaires bourrinades à la Bruce Lee. Aucun film philippin n’avait été à ce point empreint de l’esprit du bis, du kitsch seventies et si délicieusement délirant.

« Le Poing Vengeur de Bruce », de la bruceploitation qui nous vient des Philippines.

J’avais rencontré Marrie Lee (de son vrai nom Doris Young, mais que la plupart des gens appellent Cleo) plusieurs mois plus tôt au Festival International du film de Brisbane. J’avais inclus « Cleopatra Wong » dans mon programme de cinéma bis philippin et Marrie, que j’avais interviewée au téléphone quelques temps plus tôt, avait décidé de venir elle-même à Brisbane pour un rapide séjour. Je regardais ses films avec dévotion depuis dix ans ; et me voilà intronisé guide touristique de Cleo Wong pour sa visite de Brisbane. La vie a parfois de ces facéties.

Andrew et Cleopatra.

A la projection de « Bamboo Gods », je sentis Marrie frétiller d’enthousiasme sur son siège à côté de moi alors qu’un Weng Weng haut de trois mètres apparaît sur l’écran du Queensland Conservatorium. « Je l’ai rencontré ! » souffla-t-elle. Je manquais de lâcher mon verre. «Il se tenait debout sur le bureau de Bobby – Bobby était sur le point de tourner un film avec lui dans le rôle de l’enfant Jésus !» Je restais sans voix : je viens de trouver le chaînon manquant entre mes deux stars philippines préférées. « Bobby l’a promené, je l’ai porté dans mes bras comme un bébé. » Elle regarda la bande-annonce pendant quelques instants, puis ajouta « Il avait l’air d’un petit garçon, mais c’était un vrai homme, si vous voyez ce que je veux dire. »

Amable “Tikoy” Aguiluz, un colosse à la barbe argentée, se trouvait parmi le public. A mon insu, le directeur du Festival de Cinemanila, réalisateur réputé lui-même, était membre du jury au festival de Brisbane en 2006. J’avais pu l’entendre s’esclaffer pendant tout le programme. Après la projection de « Bamboo Gods…», il s’approche de moi avec un grand sourire. « C’était bien cool, mec. Tu devrais venir et faire ça à Manille ». Je reste ébahi. « Vraiment ?» «Bien sûr. Prends un vol pour les Philippines en novembre et ça nous ferait bien plaisir de t’avoir comme invité ». Il murmure ensuite : «Putain, mec ! Marrie Lee… Cleo Wong ! Elle est à Brisbane. » Son visage est émerveillé comme celui d’un fan de 15 ans. «Je sais !», réponds-je. Il indique mon t-shirt artisanal « I love Weng Weng ». « Tu aimes Weng Weng ? MOI AUSSI j’aime Weng Weng ! »

Après trois aventures de Cleopatra Wong, Marrie partit pour les Etats-Unis pour jouer dans le pilote d’une série télé intitulée « La Fille cadette de Charlie Chan ». Puis la grève des scénaristes s’abattit sur Hollywood et le projet tomba à l’eau. Marrie avait brisé le contrat qui la liait à son mentor Bobby Suarez et dû retourner à Singapour la queue entre les jambes. Bobby et elle ne se parlèrent plus pendant plus de 25 ans. Ils ne se sont réconciliés que récemment, Bobby ayant lancé l’idée d’une suite tardive à Cleopatra Wong. Marrie sort une pub de Variety annonçant, en 1977, le tournage de « La Vengeance de Cleopatra Wong ». Je commente : « Avec vingt-huit ans de retard ». « C’était juste avant l’incident en Malaisie ». « Quel incident ? » Marrie prend un air mystérieux. « Demandez à Bobby ».

.

Cleo me conduit à son entreprise de Singapour, où elle vent des produits de santé biologiques. Ce n’est qu’à son retour des USA qu’elle a entamé des études, accumulé les diplômes de management et d’informatique avant de devenir une commerçante indépendante et très déterminée.

« Ca vous manque, d’être sur le devant de la scène, Marrie ? » Je lui pose la question en observant les murs de son bureau qui font office d’autel à la gloire de Cleopatra Wong – une énorme photo glamour encadrée me lance un regard coquin au-dessus du fauteuil de Marrie. Des affiches et des photos s’étalent sur tout le bureau. Elle soupire. « Bien sûr. Ne pas avoir continué ma carrière d’actrice est un de mes grands regrets. C’est pour cela que j’espère que cette suite pourra lui redonner vie. Mais regardez-moi, Andrew ! J’ai vingt-huit ans de plus. Je ne ressemble plus à cette photo ». « Vous êtes toujours une très belle femme, Marrie. » Elle glousse comme une écolière : « Oh, Andrew... »

Elle ouvre sa boîte mail et me montre des photos de Bebe Pham, une mannequin vietnamienne aux longues jambes. « Bobby est en contact avec des partenaires financiers de Cebu, qui veulent que Bebe joue le rôle de ma fille ». Elle a l’air attristée. « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir le sentiment qu’on me force à passer le flambeau à la nouvelle génération. »

Bebe Pham

Marrie m’emmène faire les courses. « Bobby et son épouse Gene adorent le porc à la mode de Singapour » m’apprend-elle, en cherchant au sous-sol d’un centre commercial anonyme un marché à la viande enfumé, où les employés découpent et emballent deux kilos de porc croustillant dans trois couches de film avant de les placer dans un sac de présentation rouge et doré, emporté par un trafiquant de porc des plus nerveux jusqu’à l’aéroport en direction de Manille.

Vue du hublot, Manille est une ville plate et s’étendant à l’infini, comme Hiroshima quelques minutes après la bombe. Depuis que Manille, Quezon City et leurs banlieues respectives ont été incorporées dans l’amorphe Métropole de Manille dans les années 1970, leurs quartiers interminables donnent l’impression que l’on mettrait plusieurs semaines à parcourir à pied l’agglomération. Il serait plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin que d’y rechercher un super-espion nain oublié depuis longtemps. De quoi donner le vertige.

Même en début de soirée, la chaleur tropicale s’empare de vous pour ne plus vous lâcher. Comme je viens de Brisbane, je devrais être habitué à la chaleur, mais je déguste salement. Moins d’une minute après mon débarquement, une jeune femme de l’office de tourisme vient à mon secours et jette un collier de fleurs blanches autour de mon cou. « Bonjour Monsieur », dit-elle avec un professionnalisme impeccable. « Bienvenue à Mah-ni-yeuh ». « Qu’est-ce qui me vaut l’honneur ? » « Vous êtes un viii-siteur très impôrtant pour notre pays-heu » répond-elle sans la moindre trace d’humour. Elle me fait passer à grande vitesse à travers la douane, qui ne montre aucun intérêt pour ma cargaison de contrebande porcine. « Avez-vous fait un bon voyage, Monsieur ? » me demande-t-elle sans aucune trace d’essoufflement à la collecte des bagages. « Oui, merci. » Elle est la première personne à qui j’ai l’opportunité de parler sur le sol des Philippines» et, comme un chien des stups qui vient de sniffer une capote pleine de coke, je ne vais pas la laisser filer. « Avez-vous déjà entendu parler de Weng Weng ? » « Heu… Non, Monsieur. » « C’était une vedette très populaire aux Philippines dans les années 80 ». Pas de réaction. « Et Cleopatra Wong ? » « Non, Monsieur ». Je sens que notre échange culturel touche à son terme.

A côté de la rangée des taxis, un jeune homme s’approche de moi avec une pancarte. « Monsieur Andrew Leavold. Je suis Bobby Suarez. » C’est en fait Richard, le fils cadet de Bobby. Ce dernier et son épouse Gene sont en train de traverser péniblement la rue derrière lui. J’ai parlé de nombreuses fois au téléphone à Bobby après l’avoir retrouvé grâce à Google, et je me sentais un peu comme un membre de la famille Suarez. Sa petite taille disparaît derrière ma silhouette quand je l’embrasse, lui et Gene. Je leur passe ensuite le colis de Cleo.

Alors que nous avançons péniblement à travers la circulation, je vois la frêle silhouette de Bobby qui, assis à l’avant, ouvre les trois strates de papier cadeau. « C’est dingue. Comment vais-je faire pour trouver qui que ce soit pour mon docu ? » Bobby ressemble à un petit mexicain (imaginez Speedy Gonzalez sans son sombrero), du fait de son ascendance espagnole, de ses dents plus blanches que blanches et de ses yeux brillants. Son visage est animé, souriant et rieur. « Tu es un singe blanc, alors ils vont te parler. Tu n’es pas un singe marron comme moi. » Bobby s’esclaffe entre deux bouchées de porc croustillant. « Combien de temps as-tu mis pour mettre la main sur Bobby Suarez ? » Je réfléchis un moment. « Dix ans, peut-être davantage. » « Et pourtant tu m’as trouvé ! » Il observe mon visage. « T’es cinglé ! Tu fais des films comme moi, donc tu DOIS être cinglé ! »

Un film de Bobby A. Suarez pour l'instant demeuré à l'état de projet.

Après une heure et demie de bouchon à Manille, nous arrivons à l’hôtel. Manille fête l’anniversaire de la création de ses contractuels, et toute la ville semble avoir profité de l’occasion pour se répandre dans les rues. Le neveu de Gene conduit : c’est un ancien chauffeur de taxi naturellement indifférent au fleuve infini d’automobiles qui encombrent la route. Je lui demande : « Quel est le pire moment de la journée pour conduire ? ». Il se bidonne : « Maintenant ». Sa réponse pourrait s’appliquer à n’importe quel moment de la journée.

Bobby attend que j’aie déposé mes affaires au très chic Manila Pavilion, puis m’abandonne aux Greenbelt Cinemas dans un immense centre commercial de Makati en m’annonçant qu’il a une heure et demie de route pour rentrer chez lui. Je remercie bien bas la famille Suarez pour leur aide. Bobby me promet d’envoyer une voiture me chercher le matin suivant.

Andrew et Bobby A. Suarez dans les bureaux de BAS Film.

Je m’engage dans le centre commercial Greenbelt et je monte par l’escalator, apercevant au passage une grande affiche en couleurs représentant la scène des nonnes flingueuses de Cleopatra Wong, et arrivant juste à temps pour voir la dernière demi-heure de « Faces of Love », le premier film tourné en numérique par Eddie Romero. Ce dernier est à l’extérieur de la salle ; c’est un homme discret et bien habillé d’environ quatre-vingt ans. Je me dirige vers lui et je lui serre la main. « Monsieur Romero, je suis si heureux de rencontrer le réalisateur du Médecin dément de l’île de sang ». Il me regarde avec ses petits yeux malins. « Ah, vous êtes comme Tarantino ! » Il rit franchement. « Je suis sûr que vous êtes un grand fan de Pam Grier. » « Heu… Oui. » « Hahahahahahaha ! » Il me tend sa carte de visite en s’esclaffant.

Tikoy m’entoure de son bras et me dit : « Il faut que tu rencontres ton sosie en plus jeune. Andrew, je te présente Khavn. » Une copie de moi-même, en blond, barbu, effectivement plus jeune et plus basané, me serre la main. Le film de Khavn, « Squatterpunk », un instantané sur la vie d’en pseudo-Travis Bickle de sept ans dans un bidonville de Manille, remporte le second prix au Cinemanila en fin de semaine. Je regarde cet épatant mélange de documentaire et de poésie en noir et blanc un peu plus tard dans le salon de Khavn, avec ses « The Family that eats Soil » et « The Vampire of Quezon », des petits budgets à la manière de Miike et je reste admiratif par l’aspect à la fois original, expérimental et accessible de chacune de ces œuvres. A ce jour, Khavn a signé seize films long-métrages tournés en numérique et plus de cinquante courts. Je me rends compte, honteux et confus, que cela fait quinze films de plus que moi. Khavn et la bande de cinglés qui lui sert de techniciens et musiciens deviennent mes guides touristiques officieux et je me rends compte à chaque instant avec plaisir que l’esprit de la démerde continue d’exister aux Philippines.

Elwood Perez, l’un des plus illustres parmi les réalisateurs philippins, se trouvait à deux sièges de moi durant la projection de « Bamboo Gods… ». Il s’enfonce graduellement dans son siège alors que sont projetées sur l’écran les cinq minutes les plus choquantes de sa scabreuse superproduction « Silip / Daughters of Eve » (1985), un pamphlet psychotique contre les dogmes religieux, situé dans un village fondamentaliste coupé du monde, le tout assaisonné de sacrilèges à la manière de Pasolini, de gore, et de sexe à la limite du hard. Les trois sœurs dévotes de « Silip » sont amoureuses de Simon, le séducteur du village, qu’elles accusent d’être un démon du fait de son organe à la taille hors du commun. « Il faut te purifier ! », crie l’une des sœurs à sa cadette en chaleur, en jetant des poignées de sable purificateur sous la jupe de cette dernière.

«J’étais quelqu’un de très différent, à l’époque», m’avoue Perez plus tard dans la même semaine, alors que nous déjeunons dans un restaurant espagnol. L’extravagant Perez a passé l’essentiel de sa jeunesse à marauder dans le milieu homosexuel de Manille, tout en abordant tous les genres imaginables pour la société de production Regal, de Lily Monteverde. Néanmoins, on se souvient surtout de lui pour ses invraisemblables films d’exploitation des années 1980s, où se déchaînait sa verve de « jeune artiste en colère ». L’âge et une vie privée moins explosive l’ont amené à remettre en question un certain nombre de ses choix artistiques passés. « Ce n’est pas un bon moment pour s’attaquer à la religion », dit-il à propos du ton profondément anti-religieux de « Silip ». Je suis franchement surpris par sa réponse. « J’aurais cru que l’époque se prêtait parfaitement à une critique de l’intégrisme religieux ». Il me répond en souriant comme un tigre aux dents limées.

Peu avant le final enflammé de « Silip », la plus jeune des sœurs s’approche d’un Simon dénudé et lui demande, fort innocemment « Démon… puis-je toucher ta corne ? » Le public du Greenbelt éclate d’un rire nerveux, Perez s’enfonce un peu plus dans son siège et, même dans la semi-obscurité, je peux voir à quel point son visage s’est empourpré.

Peu après, le membre du public qui tient ma caméra – un ami d’Elwood avec un bouc et un chapeau de prière – se présente durant le débat avec le public. Je découvre plus tard que Danny Sillada avait étudié au séminaire dans les années 1980 avant de voir « Silip ». La franche condamnation de l’hypocrisie sexuelle contenue dans le film semble avoir été une révélation pour Sillada, qui a passé les vingt dernières années à peindre des fresques psychédéliques géantes à base de pénis. « Pourquoi », demande stupéfait Sillada, « une œuvre d’art aussi profonde que Silip est-elle associée avec ce genre de… », il semble chercher ses mots pour définir le reste des films inclus dans Bamboo Gods – « de conneries ? » Pour une fois, je reste moi aussi sans voix.

L'artiste philippin D.C. Sillada & Andrew Leavold.

Andrew Leavold et le réalisateur philippin Elwood Perez.

D.C. Sillada, Elwood Perez et Andrew Leavold au restaurant Alba Spanish, à Eastwood.

Je prends ensuite un verre avec les bénévoles de Cinemanila, dans un restaurant indien du complexe de Greenbelt. « Bollywood Cuisine », en plus d’une bière San Miguel bon marché, propose des photos de Shwarya Rai et Shah Rukh Khan sur ses menus. Les bénévoles représentent le cœur de cible de Cinemanila : des jeunes, souvent étudiants en fac, tous branchés sur la technologie et cinéphiles du genre cultivé, qui passent l’essentiel de leur repas à manipuler leurs baladeurs MP3.

J’annonce aux convives, dans les vapeurs de l’alcool : « Vous savez, il y a dix ans, j’ai rêvé de ce moment ».

« Vraiment ? »

« Oui, j’étais dans une chambre d’hôtel à Manille et je téléphonais à l’Académie du cinéma, pour essayer de retrouver et d’interviewer Weng Weng. Je pensais que j’avais une équipe avec moi, mais maintenant je me rends compte que je travaillais tout seul. »

« Oh, mon Dieu ». J’aperçois quelqu’un demander l’addition.

« J’ai fait un autre rêve, à peu près à la même époque. Je trouvais l’adresse mail de Weng Weng sur une feuille volante à un arrêt de bus. C’était weng@mail.net.»

Silence. Toute la tablée me regarde comme si j’avais fait caca dans leurs cocktails.

Il y a plusieurs années, j’avais listé mes visions de Weng Weng dans un article intitulé « Je rêve de Weng Weng (et de sa petite tête basanée) » sur le site de Trash Video. J’avais eu des retours particulièrement étranges, notamment ce message de Nick, qui m’écrivait du Royaume-Uni : « J’ai rêvé plusieurs fois de Weng Weng (mais je ne l’avais encore jamais avoué !) Une fois, je me battais en compagnie de Weng contre tous les méchants. Une autre fois, Weng et son frère (qui était aussi un nain) étaient à une table à côté de moi. J’ai discuté avec eux et ils m’ont invité à tenir un rôle dans leur prochain film. »

Peu après, j’avais reçu un mail de Dino, un philippin, fan de Weng Weng et qui vivait à San Francisco : «Je ne sais pas si vous le savez, mais le petit homme est mort au milieu des années 1980. Mes condoléances.»

Mon déjeuner avec Bobby

Je vis un grand moment de choc culturel quand j’ouvre les rideaux de mon logement à Manille et que j’allume la télé. Les cinq chaînes de télé philippines me lancent au visage les éléments les plus grotesques de la culture occidentale. Une des émissions, destinées aux jeunes adolescents, est une compétition mixte de danse entre des ersatz maigrichons des New Kids On The Block. Ces piètres élèves philippins de la Star’Ac agitent leurs bras au son d’une simili J-Pop intitulée « Call me Chickiaki » tandis que les présentateurs s’expriment dans un mélange déconcertant de tagalog et d’anglo-américain massacré, avec des phrases en espagnol chargées de souligner des effets. « Sois une femme et bombe ta poitrine ! » proclame avec fierté la publicité suivante. Ce pseudo-wonderbra est apparemment du dernier cri à Hong Kong. Je change de chaîne et un sosie vieillissant de Priscilla Presley avec un micro biscornu débat des avantages et des inconvénients de la chirurgie esthétique avec un «pharmacologiste» assoupi. Puis je trouve HBO Asie dans le bouquet, et me rend compte rapidement qu’aucun des films proposés n’est asiatique.

Comme promis, Richard et le neveu de Gene arrivent à dix heures du matin pour m’emmener aux bureaux de Bobby. Khavn me dit plus tard qu’un proverbe local dit : si tu peux conduire à Manille, tu peux conduire n’importe où dans le monde. A part dans le quartier des ambassades à Makati, il n’y a aucune ligne de circulation dans aucune rue, rien qu’un tortillard sans fin de véhicules et une cacophonie de klaxons, chacun avec sa sonorité unique. Les trottoirs font parfois penser à une république sud-américaine : de grands portraits d’hommes politiques, des palmiers fatigués, des néons sur des façades d’églises et les restes omniprésents de panneaux publicitaires délabrés. Une jeepney – un véhicule typique des Philippines : une jeep militaire convertie et couverte d’icônes religieuses et de peinture fluo ; ça coûte 20 centimes la course et c’est le moyen de transport le moins cher de Manille – passe en trombe avec un panneau annonçant «Le Maire adjoint Lacuna vous le conseille : éclatez-vous avec Dieu, pas avec la drogue». Les barrières métalliques n’empêchent pas les piétons de traverser la chaussée de manière suicidaire, bien qu’il semble y avoir peu de victimes. Les conducteurs ont un œil sur la route et un autre sur le rosaire ou le Saint Patron aux couleurs pimpantes qui orne leur pare-brise ; à Manille, chacun se croit invincible.

La voiture de Bobby s’arrête devant son bureau, au premier étage à Plaza Santa Cruz, en face d’une magnifique et imposante église espagnole du 18ème siècle. Tout, dans le quartier de Manille où habite Bobby, semble hors du temps : en passant la porte en bois ornée d’une plaque « BAS Film », je découvre un endroit figé dans les années 1970. Marrie m’avait montré une photo prise en 1978, avec l’équipe de « Dynamite Boy », devant la même cloison en bois et les mêmes affiches encadrées de « They Call him Chop Suey » et « The Bionic Boy » sur les murs !

Alors que vous discutez avec Bobby, il vous rappelle volontiers qu’il était un orphelin de Boystown, qui faisait le ménage dans les bureaux de Rank Films à Manille, avant de devenir l’un de leurs dirigeants. « They Call him Chop Suey » (1975) fut l’une des premières productions de Bobby pour l’Intercontinental Films de Hong Kong, à la même période que « Asia Cosa Nostra » (1973) et « Master Samuraï », avec Christopher « fils de Robert » Mitchum. Bobby s’imprégna de tout ce qu’il pouvait, venant de quiconque travaillait avec lui – y compris la Shaw Brothers, les rois du film de kung-fu de Hong Kong – et forma sa propre société à Manille, Bas Films International.

D’emblée, les films de Bobby étaient toujours destinés au marché international. Avec Eddie Romero et Gerry de Leon, ainsi que Cirio H. Santiago - qui travailla de manière rapprochée dès le début des années 1970 avec Roger Corman, le roi de la série B américaine et tourne encore aujourd’hui pour la société de Corman, Concorde pictures – Bobby fut l’un des réalisateurs philippins les plus cotés sur les marchés du film internationaux. Au lieu d’emprunter le classique et laborieux chemin du film tourné en tagalog, qui remboursait son petit budget à Manille et faisait de la marge dans les provinces, Bobby pouvait ambitionner de voir ses films sur tous les écrans du monde. Tout son talent tient dans le fait d’avoir pu se lancer dans des projets aussi ridiculement ambitieux avec aussi peu de sous.

Le réalisateur et producteur philippin Cirio H. Santiago.

BAS Films a été lancé avec «The Bionic Boy» (1977), une sympathique resucée pour enfants de « L’Homme qui valait trois milliards », avec Johnson Yap, une ceinture noire de huit ans originaire de Singapour. Le film était produit et scénarisé par Bobby mais réalisé par son ami Leody M. Diaz. Enhardi par son succès sur les marchés internationaux, Bobby réalisa (sous le nom de «George Richardson») son premier long-métrage, « Cleopatra Wong » (1977). En bon maquignon, il réalisa la fusion entre ses deux hits en un troisième film, « Dynamite Boy » (a.k.a. Dynamite Johnson), où Cleopatra Wong se révèle être la tante du garçon bionique !

Le bureau de BAS Films est à l’image des films eux-mêmes : une affaire de famille. Gene et Richard sont constamment au téléphone ou en train de consulter leurs mails dans le bureau d’à côté, rempli de DVDs, de masters et de pressbooks de leur société de distribution 21st Century Entertainment, qui vend essentiellement des films américains à des télé locales, des stations de câble et des éditeurs de DVD. Celso de Guzman, le directeur de production de Bobby sur « Vengeance… » est en train de taper sur le clavier d’un ordinateur portable dans un coin, Marrie appelle au téléphone depuis Singapour pour savoir si je suis bien arrivé à Manille, tandis que Franco « Chito » Guerrero, sidekick de Marrie dans les trois aventures de Cleo Wong (y compris un rôle en travesti) et acteur principal de « The One-Armed Executioner » (1981) arrive pour sa visite quotidienne.

«Alors… Pouvez-vous me dire ce qu’était exactement l’incident en Malaisie ?»

« Code Name: The Destroyers » aurait dû être la troisième aventure de Cleopatra Wong, avec Marrie, Franco, une actrice malaisienne du nom de Sarimah Ahmad et plusieurs autres dans les rôles d’un commando pan-asiatique inflitrant un cartel de la drogue.

Sarimah Ahmad

Bobby disposait de son plus gros budget en date. Mais, durant le tournage, les financiers malaisiens insistèrent pour que Sarimah Ahmad soit en tête d’affiche. Les choses tournèrent franchement mal, et l’équipe du film dû quitter la Malaisie sous la menace des armes. Dégoûté, Bobby se retrouva de retour aux Philippines avec un film impossible à terminer, et tourna « Devil’s Angels » rapidement et avec un budget nettement moins important pour éponger ses dettes.

«Qu’est-il arrivé au métrage tourné ?»

Bobby sourit. «Je l’ai brûlé.» Intégralement ? “Le négatif et tout. Tout ce qui reste, c’est l’affiche. Franco lève les yeux au ciel ; il a manifestement entendu cette histoire de nombreuses fois.

En attaquant la bière et la pizza, Bobby et Franco se souviennent de l’un de leurs derniers films ensemble, « Searchers Of The Voodoo Mountain / Warriors Of The Apocalypse » (1985), où un groupe mal assorti de survivants de l’holocauste nucléaire rencontre une tribu de pygmées magiques (ou, plus précisément, des nains tous nus en peintures de guerre).

« Où trouvez-vous autant de nains ? », je demande à Bobby, flairant un rapport avec Weng Weng.

« Il y avait un restaurant à Manille où les serveurs sont tous des nains. »

« Sans blague ? Il existe toujours ? »

Bobby, toujours aussi impénétrable, sourit.

« Dune Warriors »

« Les Nouveaux Conquérants » (Future Hunters / Spear of Destiny)

« Apocalypse Warriors » (Raiders of the Sun)

« Les Roues de Feu » (Wheels of Fire)

Les serveurs les plus petits du monde.

Il était indiqué là, dans mon guide Lonely Planet, à vingt minutes de marches de mon hôtel. Je serre mon sac en bandoulière contre moi et je me dirige, accompagné de Nina, l’une des plus courageuses bénévoles de Cinemanila, à travers le quartier rouge de Malate (« Mah-lar-tih »). Une armée d’hôtesses en mini-jupes rouges longent la chaussée, à peine plus large qu’une bande de circulation alors qu’un fleuve de jeepnies circule dans les deux sens ; elles sollicitent le touriste ahuri devant des bordels mal déguisés en bars à karaoké.

« Karaoké, Monsieur ? »

« Non merci », essaie-je de plaisanter, j’ai mal à la gorge. »

« Mal à la gorge ??… »

La rue entière sent l’égout. Bizarrement, cela me rappelle mon enfance au Moyen-Orient, comme le mendiant unijambiste qui me regarde de haut en bas avant de décider que j’ai l’air trop fauché.

« Comment se sentaient les bénévoles le lendemain du restaurant indien ? »

« Ils avaient une grosse gueule de bois », dit Nina entre deux flaques verdâtres. « Ils avaient un peu peur de vous. »

« Quoi ? Comment ça ? »

« Réfléchissez un peu – nous sommes un pays catholique. Il ne faut pas dire que vous êtes le Diable, même si c’est le cas. »

Je rigole et je change de sujet. « Vous savez, j’ai trouvé le second film de Weng Weng, «L’Invincible Kid du Kung fu» [Alias "007 1/2 : rien n’est impossible", NDLR], il y a cinq ans, en français sans sous-titres. J’ai échangé des bons pour 100 $ de locations avec un client de Trash Video pour qu’il traduise le script en anglais. »

« Vous plaisantez ? C’est complètement dingue ! »

« Ce qui est dingue, c’est que j’ai fait une tournée en Australie, en interprétant les voix du film devant le public, avec mon amie Pauline. Je faisais la moitié des voix, y compris celle de Weng. »

« Vous avez interprété Weng ? Ca devait être le couronnement de votre ambition. »

« Tout à fait. Et pour demeurer dans le style de « For your Height Only », nous avons improvisé de nombreuses blagues idiotes. » Nina s’arrête pour demander en tagalog à un mendiant le chemin pour trouver le restaurant des nains. « J’ai finalement trouvé « ’L’Invincible Kid du Kung-fu » dans un vidéo-club suédois. J’ai même demandé à l’employé de jouer les cinq premières minutes du film pour moi au téléphone. »

« Qu’est-ce qu’il a dit ? »

J’imite l’accent suédois. « J’ai vu le film et c’est complètement absurde ! » (rires) « Qu’a dit le mendiant ? »

« Nous sommes à un pâté de maisons. »

« Cool. Par ailleurs, le studio de doublage avait fait une traduction bien trop littérale. Pauline et moi étions bien plus drôles. Weng avait la voix de Wayne Newton. » [acteur et compositeur américain, NDLR]

Nous restons admiratifs devant le panneau blanc annonçant l’entrée de Hobbit House. J’hésite même un peu avant d’ouvrir la porte pour prolonger l’expérience. A l’intérieur, un maître d’hôtel nain claque des doigts, et cinq ou six serveurs arrivent en courant autour de nous en baragouinant en tagalog. Je regarde Nina, qui semble apprécier autant que moi l’absurdité du moment.

A peine ai-je fini ma San Miguel qu’une autre bière fraîche apparaît comme par magie sur la table. « Ca vous ennuie si je tourne des images pour un documentaire ? », je demande au serveur, dont nous apprenons qu’il s’appelle Edward, tandis qu’un groupe interprète « Africa » de Toto.

« Bien sûr, Monsieur. Vous voulez achetez un t-shirt ? »

« Evidemment. » Je sors l’équivalent de 10$. « Je peux vous interviewer face caméra ? »

« Absolument. Que diriez-vous d’acheter un ventilateur en bois avec la marque "Les plus petits serveurs au monde" ?

Je me marre ; ces petits escrocs sont en train de me plumer. C’est pas grave, les images que je tourne valent de l’or.

Je reviens des toilettes qui semblent appartenir à une école maternelle – les pissotières se situent à trente centimètres du sol – et je filme l’une des serveuses, qui commence à parler en tagalog avec enthousiasme, en indiquant son vagin. Je regarde Nina, qui lève doucement les sourcils.

« Elle dit qu’elle a eu un fils nain d’un partenaire de taille normal. Comme les naines ne peuvent pas accoucher normalement, elle a eu une césarienne. »

« Oh, c’est pour cela qu’elle fait un geste de fermeture éclair sur son ventre. »

Notre serveuse s’agite encore un peu plus, court dans l’arrière-boutique et revient avec une pile de photos dans ses doigts boudinés.

« Je crois qu’elle veut que vous les filmiez », dit Nina.

Je regarde une succession de photos à la lueur d’une lampe San Miguel et je tourne des images de chacune. La dernière photo montre notre serveuse en train de donner le sein à son fils nain.

« Là, mon voyage aux Philippines prend un tour surréaliste. »

« Arrêtez ! » siffle Nina, qui grimace bizarrement. « J’essaie de garder mon sérieux ! »

Par ailleurs, je découvre l’un des pygmées magiques de « Searchers of the Voodoo Mountain. » Il est bien trop grincheux pour se laisser interviewer, mais je parviens à le filmer de l’autre bout du restaurant avec la même déférence que je réserverais à mon premier nain superstar.

James Bond Made in the Philippines

Richard me conduit à l’Académie du cinéma des Philippines, sur Panay Avenue à Quezon (“Keh-zon”) City, la plus grande ville de la banlieue de Manille. Comme un Hollywood en miniature, elle attire aujourd’hui la plupart des entreprises de films et de télé. Tony Laxa, court sur pattes et les cheveux blancs, est le représentant gouvernemental de l’industrie du cinéma. Il m’accorde une interview de deux heures pour me décrire le bordel ambiant du cinoche philippin. Richard lui donne un message personnel de la part de Bobby, destiné à me présenter – tandis que j’ai du mal à maîtriser mon émotion de rencontrer le frère de Tony Ferrer, le patron de Weng Weng dans « For Y'ur Height Only ».

Tandis qu’il attend patiemment que j’aie installé ma caméra sur une pile d’annuaires téléphoniques, Laxa me donne des coupures de presse sur les médiocres statistiques du cinéma national. Les Philippines ont connu un moment de gloire qui en faisait le plus gros producteur de films au monde, derrière Hollywood et Bollywood, avec entre 300 et 500 films par an. La somme des films réalisés en 2006 se résume à 30 films. Il n’y a plus de cinéma indépendant, rien que des multiplexes dans des centres commerciaux, qui montrent essentiellement des produits américains grands publics. Dans une culture du cinéma saturée par ce que Hollywood peut offrir de plus clinquant, l’industrie du rêve local n’offre plus beaucoup d’intérêt.

Un chauffeur de taxi, ancien maquereau, me l’explique tout simplement quelques nuits plus tard : « Bah : je vais voir un film de Hollywood et je passe une heure trente à rire, à pleurer, à m’amuser. Pourquoi j’irais voir un film philippin et gâcher une 90 minutes de ma vie ? »

Les producteurs locaux ont un réflexe défensif. Pourquoi jouer l’audace et perdre de l’argent alors qu’on peut se reposer sur la même formule essoufflée qui marchait il y a vingt ans ? Evidemment, on gagne moins d’argent qu’avant, et la plupart des bénéfices sont avalés par un système fiscal que les belles années ont rendu gourmand, mais il vaut mieux se contenter de ce que l’on a plutôt que de crever la dalle.

Laxa a fondé Tagalog Ilang-Ilang Productions en 1960 et, durant la décennie suivante, a lancé une nouvelle génération de vedettes, avec des Pieds nickelés comme Fernando Poe Jr (dit «FPJ»), Joseph « Erap » Estrada [Président des Philippines entre 1998 et 2001, NDLR], Zaldy Zhornack, Bob Soler, les Salvadors et bien d’autres.

C’étaient des vedettes plus costaudes et plus cool que leurs équivalents des années 1950, affrontant le crime dans l’enfer urbain ou chevauchant dans les prairies philippines pour d’improbables westerns locaux. Leur statut de vedettes était alimenté par une légende héroïque – ils semblaient honnêtes et prêts à user de leurs poings ou de leurs flingues, voire de sacrifier leurs vies pour défendre le bien commun.

FPJ était le roi de sa génération d’idoles des jeunes. Quand il mourut en 2004, peu après avoir échoué à conquérir la présidence du pays, des millions de gens descendirent dans les rues pour le voir une dernière fois. « Erap » est aujourd’hui aux arrêts domiciliaires et attend son procès pour corruption, mais des gens le placent toujours sur un piédestal. [NDLR : il a depuis été condamné à la prison à vie pour détournement de fonds publics, puis grâcié par la nouvelle présidente Gloria Arroyo.] Qu’avaient-ils donc de plus que les stars actuelles ? Laxa réfléchit un moment. « Les gens les croyaient honnêtes, et même s’ils s’enrichissaient, ils demeuraient des gens comme les autres. »

Dans les années 1960, Laxa inventa une série de films à grand succès, inspirée de la série des James Bond, pour son frère Tony Ferrer. Les Philippines eurent les yeux de Chimène pour leur super-espion national : l’agent Tony Falcon, nom de code X44, séduisant en diable dans son costume blanc. Avec Laxa à la production et l’acteur Eddie Garcia à la mise en scène, le film « Sabotage », avec l’agent X44, a été le succès surprise du premier festival du film de Manille en 1966 [NDLR : un film du même titre a été tourné en 1984, toujours avec Tony Ferrer]. Comme son équivalent bondien, la série connue près de vingt films dans les vingt ans qui suivirent.

Les Philippines avaient une longue tradition de création d’icônes de la culture populaire, comme la super-héroïne Darna, une version locale de Wonder Woman créée par le légendaire artiste Mars Ravelo et, bien entendu, l’agent 00. Ce n’est pas qu’une tradition philippine, ceci dit. Le cinéma du Tiers-monde est constellée de parodies comme « For Y'ur Height Only » ou « James Batman » (1966), où Dolphy, le comique le plus populaire des Philippines, joue A LA FOIS James Bond et Batman, en piquant leurs costumes, leurs musiques et tout le tralala. C’est une forme de cinéma bis assez étrange, dérivant du passé colonial, où se mêlaient la résistance et la déférence envers la culture dominante.

Les amis de Tikoy sont actuellement en train de tourner un remake de Tony Falcon en ville et d’acheter les droits du nom à Ferrer en échange d’une apparition. Les médias sont fous du nouvel agent X44, la superstar philippine Vhong Navarro, et le film pourrait relancer l’intérêt pour le kitsch sixties de la culture philippine, pourvu que l’on puisse mettre la main sur les films. Navarro, bien évidemment, reprend le costume blanc traditionnel, mais malheureusement pas le brushing.

Alors, le costume blanc de Weng Weng était un hommage à l’agent Falcon ?

« Tout à fait », répond Laxa avec emphase.

« C’est aussi un coup de génie de la part du producteur d’avoir embauché votre frère, le James Bond philippin, pour jouer le chef de Weng Weng ! »

Le visage inexpressif de Laxa m’indique qu’il ne partage pas mon enthousiasme. J’insiste.

« Que pensiez-vous des films de Weng Weng ? »

Il tapote les coins de sa bouche de ses index. « Ils étaient… inhabituels. »

« Vous dites ça en bien ou en mal ? »

« Juste… inhabituels. »

En sortant de l’Académie, Richard rencontre un noir américain, grand et chauve, en costume-cravate. Ils discutent un peu en tagalog avant que Richard ne se tourne vers moi. «C’est Jim. Il était dans un des films de papa.». Il me serre la main. « J’étais dans « The One Armed Executioner ». Ravi de vous rencontrer. » Il s’avère qu’ils ne s’étaient pas vus depuis plus de quinze ans. Je m’écrie : « C’est vraiment bizarre. Je viens de prendre une pizza avec Bobby et Franco. » Il me tend sa carte : James L.M. Gaines Jr. « Si vous tournez un documentaire sur les séries B, vous devez vraiment passer me voir. Je suis l’un des derniers Américains de cette époque à vivre encore à Manille. »

Andrew et Jim Gaines.

Tony Laxa a téléphoné pour que le musée du cinéma de Mowelfund reste ouvert après 17h. L’un des chercheurs m’emmène faire une visite spéciale, avec Richard et Celso qui m’accompagnent en tant que cameramen. Le Musée Mowelfund de Quezon City a ouvert il y a plus de quinze ans et exhibe les costumes originaux de Darna, de vieilles affiches d’Erap et FPJ, des articles de presses datant de 1890, tout cela grâce à des donations effectuées par les acteurs eux-mêmes, le tout maintenu par un budget famélique. Même l’excellent magasin Video 48 de Quezon City, avec sa collection phénoménale de VHS épuisées depuis les années 1980 et 90, a des manques criants dans son catalogue. Son autel aux six artistes nationaux des Philippines, vivants et morts, inclue des hommages à Lino Brocka, FPJ et, à mon grand plaisir, aux réalisateurs du « Médecin dément de l’île de sang », Eddie Romero et Gerry de Leon.

Une fois sortis du musée, Richard me présente à un quinquagénaire en t-shirt et casquette de base-ball. « Voici Edgardo « Boy » Vinarao. Il a monté près de 400 films et en a réalisé près de trente.

J’actionne la caméra. « Boy » Vinarao – où ai-je pu entendre votre nom ? »

« J’ai fait le montage de presque tous les films de Bobby. »

« Bon sang de bois ! Même les Cleopatra Wong ? Nous avons montré le premier l’autre soir à Cinemanila. »

« Tous les films de la série. »

Ma caméra tremble d’excitation. « C’est incroyable. Cleopatra Wong est l’un des premiers films qui m’ont intéressé au cinéma philippin. Le deuxième, c’était « For Your Height Only ».

« J’ai aussi monté tous les films de Weng Weng. »

Si vous avez la chance de voir un jour les rushes, je peux vous assurer qu’ils valent de l’or. Il y a un moment de silence de ma part pendant quelques secondes, puis… « Vous plaisantez… »

« Non. J’ai monté les dix films. »

« Il y a DIX films avec Weng Weng ? »

« Six comme acteur principal, quatre où il tient des petits rôles. »

« Mais alors qu’est-ce qui est arrivé à Weng Weng ? »

« Peter Caballes, le producteur, saurait vous le dire. Il l’avait pratiquement adopté. Weng vivait dans sa maison et était traité comme une superstar. Et puis Weng est tombé malade et est reparti à la campagne. Je crois que Peter s’est cuité pendant une semaine quand il a appris la mort de Weng. Il vit essentiellement aux USA aujourd’hui.»

« Et les autres films ? »

« Holà, je ne m’en souviens pas. Je crois qu’il y avait un autre genre de parodie de James Bond, avec un comique tout maigre qui s’appelait « Allumette ». Il jouait le rôle de James Bone.

« Vous voulez dire qu’il y avait un James Bond nain ET un James Bond anorexique. Dans le même film ? »

« Tout à fait ! »

On m’entend respirer bruyamment.

Palito a.k.a. James Bone. Depuis la rédaction de cet article, Andrew est parvenu à interviewer le dénommé Palito, qui lui a malheureusement appris qu'il n'y avait finalement pas de film mettant en scène James Bone et l'Agent OO, bien qu'ils aient participé à des spectacle ensemble.

La VHS néerlandaise d'une parodie de Rambo avec Palito...

Hotel Paradiso

La réservation de Cinemanila à l’hôtel Pavilion ne dure que trois jours ; du coup, Celso m’oriente vers l’Eurotel de Cubao (« Kou-Bou »), une banlieue de Quezon City, de l’autre côté des chemins des lignes de chemin de fer MRT et LRT et – quelle surprise – près d’un centre commercial appelé le Coliseum. Eurotel est un motel japonais aux étages multiples, qui promet «une vue sur l’Europe depuis chaque fenêtre.» Evidemment, l’immeuble est un ancien cinéma porno des années 1980 ; du coup les «fenêtres» sont en fait des cartes postales agrandies et encadrées de paysage européens (Dans ma chambre, l’Anschloss Room, je pouvais apprécier une vue pittoresque d’un château autrichien). On peut également comprendre pourquoi les trois chaînes de télévision proposent du porno hard ; on comprend un peu moins pourquoi les couloirs retentissent à cinq heures du matin de musique de Noël balancée à fond la caisse.

Un panneau à l’entrée de l’Eurotel annonce “Laissez vos armes à la réception, SVP’’. Et ce n’est pas une blague : la sécurité est un business en pleine croissance dans un pays qui propose un vigile armé, et parfois des chiens policiers, à l’entrée de toute entreprise à l’occidentale. Techniquement, le pays est toujours en conflit avec l’insurrection islamiste du sud et, depuis le 11 septembre, toute personne plus basanée que la moyenne est dûment inspectée. J’ai aperçu par hasard un cours pour agents de sécurité dans le corridor menant aux bureaux de Bobby à Plaza Santa Cruz. A travers une fenêtre, j’ai aperçu une trentaine de jeunôts se faire apprendre comment descendre un bandido avec un semi-automatique.

En me promenant dans le quartier, je dénombre cinq anciens cinémas indépendants, transformés en boutiques de fringues et, pour l’un d’eux, en McDonald. L’ancien cinéma en face de l’Eurotel est l’ «Eglise Universelle du Royaume de Dieu», une ignoble monstruosité bâtie à coups de millions de dollars et située à trente mètres de familles vivant dans des cartons qui pourraient, eux, bénéficier d’un peu de charité chrétienne. Il semble y avoir une ligne invisible mais nettement discernable à Cubao, qui sépare tout juste le paradis du consommateur de la pauvreté la plus infâme. Et grâce aux vigiles armés qui tiennent en respect les éléments les plus indésirables, on pourrait passer toute la journée à faire du shopping entre des Taco Bell et de grandes affiches de Catherine Zeta-Jones, tout en écoutent un remix sans âme de Jennifer Lopez, et se croire dans une petite Amérique, et pas aux portes de l’enfer.

La Maison de Poupées d’Eddie

Chaque taxi à Manille a un nom à lui (j’ai même aperçu un «Agent 00 !») et dans le mien, conduit par un certain Dante, je découvre à mes dépends que Robin Gibb et son groupe les Bee Gees vont passer un peu plus tard au Coliseum. Coincé dans la circulation, la radio est branchée sur un festival Bee Gees, ponctué par le jingle « your favourite your favourite your favourite your favourite » toutes les trois minutes. A la fin de l’heure la plus longue de toute ma chienne de vie, je m’extirpe de l’enfer de Dante version Disco, et le compteur continue à n’afficher que 3$.

Eddie Romero vit dans une belle villa de deux étages dans une rue tranquille non loin de l’avenue principale de Quezon City. Il n’y pas vraiment d’arrière-cour, mais on est si habitué de voir des gens s’entasser dans le métro et lutter pour avoir de l’espace sur les trottoirs qu’on en oublierait combien certains endroits de Manille sont agréables. Son domestique nous sert un café extrêmement fort ; Eddie semble sincèrement préoccupé de me voir en prendre une deuxième tasse.

J’interviewe pendant deux heures Eddie sur sa carrière dans la série B, à commencer par le premier film d’horreur exporté hors des Philippines, « Terror is a man », alias « Bood Creature » (1959). Produit par Romero avec son collaborateur Gerry de Leon à la mise en scène, «Terror…» est un excellent film d’ambiance, à la belle photographie en noir et blanc, basé sur le thème de l’île du Docteur Moreau. Romero vendit le film au marché du drive-in américain via l’homme d’affaires Kane W. Lyn, et les deux hommes formèrent une société en partenariat, Hemisphere Pictures, qui produisait des films de guerre à petit budget et des films d’action destinés au marché international. De Leon en était souvent le réalisateur.

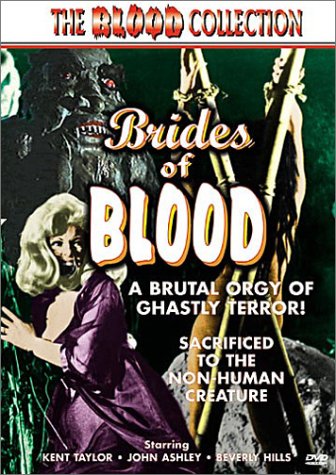

Les plus gros succès d’Hemisphere forment la «trilogie» de l’île de sang : « Brides of blood» (1968), «Le Médecin dément de l’île de sang» (1969) et sa semi-suite « Beast of blood» (1971), trois films mettant en vedette l’ancienne vedette de drive-ins d’AIP, John Ashley, et une armée de zombies baveurs. Les films n’avaient guère de rapport entre eux, mais ils établirent suffisamment de standards esthétiques pour donner lieu à « Brain of blood » (1971), de Al Adamson, une imitation américaine de film d’horreur philippin. Gerry de Leon, de son côté, tourna deux films en solo pour Hemisphere, les authentiques classiques du film de vampires «The Blood drinkers», alias «The Vampire people» (1966) et «The Curse of the vampires», alias «Creatures of evil» (1970).

Romero travailla ensuite avec Ashley et Roger Corman pour nous offrir le film de loup-garou « Beast of the yellow night » (1970), l’absurde « Beyond Atlantis » (1973), « Savage sisters » (1974), «The Woman hunt» (1975), et les films de Pam Grier «The Big Doll House» (1971), «Black Mama White Mama», alias «Women in chains» (1972) et «The Twilight People» (1973). Cette production de films d’horreur et de femmes en prison donna lieu à l’âge d’or du cinéma d’exploitation philippin et, lorsque la mode de l’épouvante déclina, la vague du kung-fu contre-attaqua. Des stars importées de Hong Kong comme les imitateurs de Bruce Lee qu’étaient Bruce Le et Leo Fong partagèrent l’écran avec des gloires locales comme Ramon Zamora et Ulyssess Chan (notez le nombre de S), un improbable imitateur de Jackie Chan, dont le « Mantis Boxer » est un plagiat scène par scène du « Maître Chinois » (Drunken master) avec le vrai Jackie.

Romero, entretemps, s’était désintéressé du marché international dont il avait ouvert les portes au cinéma philippin et, passé 1975, il avait tourné des films plus modestes, en tagalog, ce qui pourrait être qualifié de films d’art et d’essai. C’est du moins pour cela que Romero a été honoré par une place au musée du cinéma des Philippines.

Alors, de quoi avons-nous parlé avec Romero ? Pour ça, il vous faudra attendre la sortie du documentaire…

La capitale des feux d’artifice philippins

Les 90 minutes en voiture avec Celso et Richard sur la route de Bulacan nous font passer devant des centaines d’étals de feux d’artifices attendant le Nouvel An chinois, puis à travers ce qui ressemble à une ville-frontière des années 1920. Richard cherche à apercevoir des filles de bar sur le trottoir.

La maison de Bobby est une belle villa de style colonial avec des appartements séparés pour les domestiques et un jardin presque aplati par un récent typhon. Près de la cuisine des domestiques, Bobby ouvre un placard pour me montrer trois caméras Arriflex géantes en 35mm, enfermées dans leurs valises. Me voici au centre névralgique de BAS Films. Bobby me montre un nid à poussière dans un coin. «Voici la table de montage sur laquelle j’ai mixé Cleopatra Wong». Je filme l’interview de Bobby adossé à un mur. «Tu sens l’odeur ?» C’est fort, comme de l’ammoniaque. Bobby me montre les restes d’un poulailler. «De la merde de poulet !» Ca doit dater de plusieurs années, mais l’odeur demeure forte.

« Vous vous souvenez de Weng Weng, n’est-ce pas ? »

« Oui ! » s’écrie Bobby. «Un petit gars merveilleux. Il saluait en s’inclinant, comme un homme d’affaires japonais. »

« Marrie m’a dit que vous alliez faire un film avec Weng Weng dans le rôle de l’enfant Jésus. »

Pas Jésus. Tu peux croire à Weng Weng dans le rôle de… Superman ?!! »

« A peu près autant qu’en James Bond ».

« Ahahahahaha ! » Il s’esclaffe. « Il se tenait sur le même bureau où tu as mangé la pizza l’autre jour. »

« Seigneur ! » Je regrette de n’avoir pas gardé une serviette en souvenir.

“Peter Caballes voulait faire la première du film de James Bond au festival du film de Manille en 1980, mais il n’y avait plus de salles. Peter m’a demandé si je pouvais l’aider, parce qu’il tenait absolument à montrer son petit film. Alors j’ai téléphoné à FPJ et je lui ai demandé de retirer son nouveau film. Ce qu’il a fait. Alors le film a été vu, et il a été acheté pour la distribution internationale.»

« Mais alors, Bobby, c’est à cause de VOUS que « For Your Height Only » a été vendu dans le monde entier ! »

« J’en ai bien peur. »

Bobby a prévu de partir voir ses producteurs potentiels dans l’île de Cebu. Celso et lui ont passé l’essentiel de l’après-midi à taper un script de 90 pages pour « La Vengeance de Cleopatra Wong », qui met maintenant davantage en vedette la fille de Cleo que Cleo elle-même.

« Tu penses quoi de Bebe ? » me demande Bobby, en me montrant une photo du mannequin.

« Mmmh. On dirait qu’elle est mondialement célèbre au Vietnam. »

Le Roi des zombies

James L.M. Gaines Jr (“Appelez-moi Jim”) me fait pénétrer dans les bureaux impeccables de Imagine Nation, à Makati. Il a récemment monté cette société de post-production, en profitant de la tranquille révolution numérique qui s’est emparée de l’industrie du film philippin. S’exprimant sans effort en tagalog au téléphone, habillé en homme d’affaires, il vous ferait presque oublier qu’il a passé l’essentiel des années 1980 à courir à travers les jungles philippines habillé en treillis de l’armée et coiffé à l’afro.

Un petit rôle pour Jim dans « American Warrior ».

Jim lance négligemment un magazine sur la table en formica. « Le film qui m’a amené aux Philippines était Apocalypse Now. »

« Quel rôle jouez-vous ? »

« Je n’apparais pas très longtemps, mais je suis l’aide de camp de Robert Duvall. » Je tente sans succès de m’en souvenir. « Un typhon avait détruit les décors, alors ils ont du tout reconstruire à zéro. J’ai été payé pendant un an par Coppola pour rester assis dans des bars de Manille à fumer de l’herbe et à boire de la bière avec Duvall et Martin Sheen. »

« Mais pas avec Brando ! »

« Hé non. »

Apocalypse Now a été la poule aux œufs d’or pour l’industrie du cinéma philippin. Presque tous les cinéastes en herbe philippins ont eu le privilège de se former sur le plateau de Coppola, tout en étant grassement payés.

« J’ai entendu dire que Coppola a pété les plombs sur le plateau. »

Jim rigole à nouveau. « Il voulait tourner une scène avec cinquante corps dans des sacs, vus de loin. Alors, il a fait venir des cadavres de la morgue. Mais on ne pouvait même pas les VOIR !»

J’en avais déjà parlé à Eddie Romero, qui était assistant de production pour Coppola. «C’est vrai, les étudiants en médecine de Manille n’ont pas eu le moindre cadavre à disséquer à leur disposition en 1976-1977. Ils étaient pendus aux arbres, étalés sur les barrières. J’ai dit, Monsieur Coppola, on a les meilleurs techniciens en effets spéciaux des Philippines. On pourrait CREER des cadavres ! Mais il en voulait des vrais.»

Alors, Coppola pratiquait le cinéma-vérité. Jim Gaines lève les yeux au ciel. «Ouais, complètement.»

Apocalypse Now a donné aux cinéastes locaux un surcroît de confiance en eux pour vendre leurs films à l’étranger. Les grosses productions américaines continuaient d’affluer : «Les Boys de la Compagnie C.», «Hamburger Hill», «Platoon», «Né un 4 juillet» et, dans leurs sillages, une série de films de guerre dans la même veine (disons plutôt : des copies carbones), situés durant la Seconde Guerre Mondiale et la guerre du Vietnam.

Gaines se retrouva à tenir la vedette dans de nombreux films destinés à la vidéo, produits par la compagnie Silver Star Films du chinois philippin K.Y. «Sonny» Lim et ses réalisateurs «Teddy Page» (Teddy Chiu) et «John Gale» (Jun Gallardo), avec les acteurs américains Nick Nicholson, Mike Monty, et quelques apparitions occasionnelles de l’ex-star du péplum et du western-spaghetti Richard Harrison. Leur esthétique au ras des pâquerettes en a fait des films-culte parmi les fans de mauvais films d’action. Antonio Margheriti déclencha l’invasion italienne des Philippines avec «Les Héros de l’Apocalypse» (1980), inspiré d’ «Apocalypse Now» et de «Voyage au bout de l’enfer» et, en peu de temps, il se mit à travailler presque exclusivement aux Philippines pour le reste de la décennie. Il dirigea Jim Gaines dans «Tiger Joe» (1982). D’autres européens comme le producteur suisse Ewin C. Dietrich et le réalisateur italien Bruno Mattei, accompagné de son assistant Claudio Fragasso (Gaines apparaît entre autres dans «After Death : Zombie 4» et «Strike Commando»), arrivèrent à leur tour pour réaliser de bons gros bis déguisés en films d’action exotiques pour le marché alors très lucratif de la vidéo. La campagne des Philippines passait pour être le Vietnam, la Corée, l’Amérique du Sud, l’Afrique, alors que la plupart de ces nanars destinés à des sorties directes en vidéo étaient tournés à quelques pas de Manille.

Jim retourna initialement aux Philippines pour servir d’assistant sur un porno hard produit par l’illustre Dick Randall, un producteur américain basé à Rome qui avait bâti sa fortune avec des séries Z comme « King of Kong Island » et « The Wild World of Jayne Mansfield » (qui incluait des images de la famille éplorée de Jayne Mansfield aux funérailles de l’actrice).

Le producteur Dick Randall aux côtés de Weng Weng.

Je n’en crois pas mes oreilles : « Le film qui m’a ramené à Manille était une production de Dick Randall – For your Height Only ».

« Mec, je faisais une voix sur ce film. »

Silence. « Vous plaisantez… »

« J’étais un des trois méchants. »

« Vous voulez dire… [voix à la Humphrey Bogart] : En étant aussi curieux, un jour on se réveille raide mort ! »

« C’est moi ! »

« Putain de Dieu ».

« On était trois assis dans le studio de doublage, à fumer de l’herbe et à se pisser dessus de rire. »

« Alors le doublage anglais de For your Height Only est VOLONTAIREMENT débile ! »

« Ben ouais. Qui pourrait prendre ce film au sérieux ? »

« Vous avez rencontré Weng Weng ? »

« Une seule fois. Le producteur l’avait amené au studio. Il était vraiment gentil. Il n’avait aucune idée que le film voyagerait et en ferait une vedette en dehors des Philippines. »

Alors que je vais quitter ses bureaux, Jim me montre un écran d’ordinateur. «Vous voyez ça ? Je travaille sur la post-production d’un nouveau film d’horreur italien.»

C’est une bande annonce de quatre minutes pour « Island of the living dead », filmé dans les ruines de Corregidor dans la baie de Manille. C’est un gore extrémiste à la Lucio Fulci, avec des zombies conquistadores, des acteurs italiens et philippins qui se font mettre en pièce, et le crâne chauve de Jim Gaines, qui joue un chasseur de zombies. Le générique annonce « Réalisé par Vincent Dawn ».

« Putain de Dieu ! C’est Bruno Mattei. »

« Hé ouais, mec. Les Italiens sont de retour. Ils tournent trois à quatre films par an depuis quelques années, des films de genre à petit budget tournés en DV. » Il sort une petite caméra digitale de son boîtier. « Ils se servent de ça. Ils vont revenir en janvier dans la campagne pour en tourner un nouveau, Horror river. Vous devriez revenir aux Philippines et tourner des images du tournage. Bruno est un vrai dingue. Ces cinglés d’Italiens ! »

Bruno Mattei, qui s'est éteint à Rome le 21 mai 2007.

Fièvre tropicale

Celso m’avait dit que, pour trouver Eddie Nicart, réalisateur de «For your Height Only» et « 007 ½», il fallait aller au Tropical Hut. « Vous y trouverez tous les vieux cascadeurs des années 1970 et 80. Il n’y a plus de boulot, alors ils restent assis à boire du café et à attendre que le téléphone sonne. »

Suivant le conseil de Celso, je prends le risque démentiel de partir en taxi pour Quezon City, pour arriver à un snack-bar d’allure anodine au coin de l’Académie du cinéma. Je rentre, sors ma caméra et demande à l’employé : « Y-a-t-il des cascadeurs ici ? » Il me montre trois consommateurs de café coiffés de casquettes de base-ball.

« Vous travaillez dans le cinéma ? » Je paie une tournée de cafés. Un homme buriné et édenté d’une soixantaine d’années me regarde avec des yeux durs et plissés. « J’ai joué et fait des cascades dans plus de 500 films. »

« Merde alors ».

« J’ai réalisé six films et j’ai été assistant réalisateur sur cinquante autres. » Ses yeux se plissent encore davantage. « Je suis le Lee Van Cleef des Philippines. »

Il se présente comme étant Steve Alcarado. Son camarade, Vic Belaro, est acteur et réalisateur quand il ne travaille pas pour la police de Manille. Un autre gars, taciturne, était apparemment un champion de karaté et une vedette du film d’action tagalog dans les années 1960. « Une fois, j’ai vu Vic flinguer un mec juste à l’entrée d’ici », dit Steve en montrant la porte du Tropical Hut. Il prend son sac et en tire un album photo usé. « Me voilà avec Antonio Margheriti, me voilà dans un western des années 70, me voilà en train de sauter d’un palmier… » Dans le photos des années 80, le représentant en train de jouer un révolutionnaire sud-américain, avec son treillis et ses cartouchières, il ressemble vraiment à un sosie de Lee Van Cleef. Il me tend une carte de visite de son équipe de cascadeurs Wardogs International. « Si vous revenez aux Philippines et que vous avez besoin de cascadeurs... »

« Vous connaissez Eddie Nicart, des SOS Daredevils ? »

« Eddie ? C’est mon meilleur ami ! »

« Merde alors ! Donc, vous vous souvenez de son film avec Weng Weng, For your height only ? »

« Je me souviens de Weng Weng. C’était quelqu’un de très touchant. »

« C’est vrai qu’Eddie l’a découvert sur un marché alors qu’il faisait un numéro de cirque, et qu’il l’a entraîné pour devenir cascadeur ? »

« Oui. Vous voulez rencontrer Eddie ? Je vous emmène en taxi tout de suite. »

« Steve, merde, je pars dans quelques heures ».

Je n’ai jamais été si proche de Weng Weng, dans un snack de Quezon City, avec le coin de boisson d’Eddie Nicart.

Steve me tend son numéro de portable. « La prochaine fois que vous venez aux Philippines, je vous emmènerai voir Eddie ». Les autres gars boivent leurs cafés et me donnent leurs numéros. « Si vous avez besoin d’un directeur de production… »

Le doigt du Destin semble me diriger vers un retour triomphant aux Philippines, comme le Général MacArthur, mais pour parachever ma chasse au nain.

Dernier verre au Hobbit’s House. Edward, le jeune serveur nain, nous reconnaît, moi et Khavn. Khavn rit et dit « Edward jouait dans mon film The Family that eats soils. »

« Ben voyons. » Je commence à réaliser à quel point un pays de 80 millions d’habitants peut être petit. Aux petites heures du matin, j’entends un des serveurs chanter sur scène, avec le groupe de l’établissement, « Crazy little thing called love. »

Des choses comme ça n’arrivent qu’aux Philippines.

Il est 4 heures 30 du matin et Khavn a emmené les épaves rescapées du Hobbit House dans un bar à karaoké au fin fond de Quezon City, entouré de vieux ivrognes édentés qui chantent des ballades des années soixante en tagalog. Evidemment, j’en fais un peu trop en interprétant « The Greatest Love Of All ». Je saute sur une table de jardin en plastique et je fais tomber les verres de tout le monde. Je m’en tire de justesse. Ca n’arrive vraiment qu’aux Philippines.

Après deux heures de sommeil réparateur, je me dirige vers l’aéroport avec la famille de Bobby. Bobby, Gene et Richard m’on conduit à l’Aéroport International Aquino.

« Tu as trouvé Weng Weng ? » demande Bobby.

« Non. Peut-être la prochaine fois. »

« Tu reviendras de nombreuses fois, je le sens. »

Franco appelle. Il se soigne chez sa mère à la campagne et s’excuse d’avoir raté notre rendez-vous. « La prochaine fois, je passerai deux jours avec toi ! ». Je reste ébahi.

Bobby me tend le premier jet de « La Vengeance de Cleopatra Wong. » « Dis-moi ce que tu en penses. J’ai de l’argent de côté pour que tu réalises un making-of . »

« Vraiment ? » J’embrasse Bobby.

« Tu sais, un jour je vais faire un autre film d’horreur. »

« Oh ». J’ai presque peur de lui demander ce que ça va être.

« Draculita. Le Dracula HOMOSEXUEL. Tu peux imaginer ça ? » Ses yeux brillent. « Tu en penses quoi ? »

Je le regarde attentivement. Vingt ans de politiquement correct sont passés complètement au-dessus de la tête de Bobby. Je finis par répondre : « T’es cinglé. »

« Tu fais des films, alors TOI AUSSI tu es fou ! »

Je ris. « Et sur les affiches, il y aura le slogan Je vais te sucer la… »

Bobby rit en chœur. « Ha ! Maintenant, tu penses comme un réalisateur philippin ! »

(...à suivre)

Andrew est un pur parmi les purs... (qui a dit "un dingue" ?)