Entretien avec

Greydon Clark

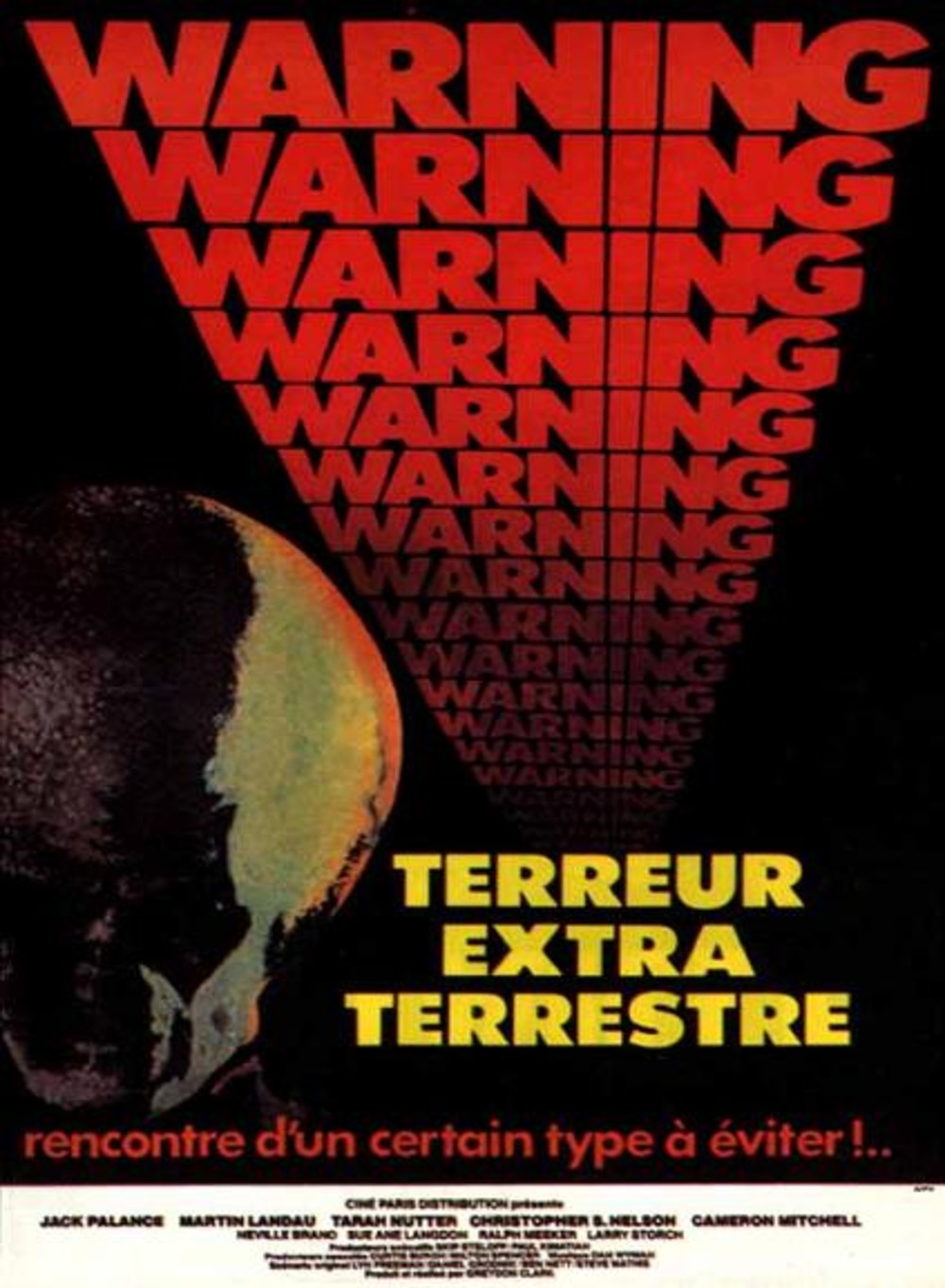

Formé à la rude école du démarchage commercial au porte-à-porte, le réalisateur Greydon Clark conserve de son premier métier un opportunisme avisé. Après avoir débuté au cinéma dans le giron du grippe-sous Al Adamson, il s'essaye ainsi à toutes les modes détectées par son sixième sens affairiste : la blaxploitation avec Tom et Black Shampoo, l'action érotisante avec Brigade des Anges (démarquage grossier de la série à succès Charlie et ses Drôles de Dames), l'invasion alien minimaliste avec Terreur Extraterrestre, la sexy comedy pour ados avec Joysticks, le huis clos horrifique avec Le Clandestin (croisement improbable entre Alien, le huitième passager et un épisode de La croisière s'amuse), sans oublier le film musical avec Lambada, la danse interdite (au coeur de la lutte fratricide entre les deux fondateurs de la Cannon, Menahem Golan et Yoram Globus, qui ont produit un « lambada-movie » chacun de leur côté et l'ont sorti en salles le même jour). Greydon Clark tourne au total une vingtaine de films systématiquement fauchés, le plus souvent avec des comédiens has been et des délais ultra-serrés. Il rassemble ses nombreux souvenirs de carrière dans une autobiographie publiée en 2013, On the Cheap, my life in low budget filmmaking (« Ma vie dans les tournages à petit budget »), lucide témoignage d'un passionné reconnaissant d'avoir pu exercer le métier de ses rêves. C'est à l'occasion d'une séance de dédicace au Metaluna Store, le 26 septembre 2015, que Nanarland a pu réaliser cet entretien.

Interview menée par Benjamin « Zord » d'Alguerre et Julien « Barracuda » Gautier

En premier lieu, pouvez-vous vous présenter, nous parler de vos débuts, et notamment de votre rencontre avec Al Adamson, qui semble avoir été le point de départ de votre carrière ?

Je suis né et j'ai grandi à Niles, une petite ville du Michigan de 10 000 habitants, à 90 miles de Chicago, où on ne trouvait qu'un seul cinéma qui ne passait que des films américains - ou parfois britanniques, mais dans tous les cas, c'était uniquement en langue anglaise. Et j'adorais y passer mes journées. J'ai grandi avec l'envie profonde de devenir acteur. Alors un jour j'ai laissé tombé mon trou perdu et je suis allé tenter ma chance à Hollywood dans l'espoir de devenir comédien. J'ai tenté ma chance pendant deux ou trois ans, en vain. Mais au sein d'un cours de comédie que je fréquentais, j'ai rencontré une actrice qui connaissait Al Adamson et me l'a présenté. On est devenus amis et il m'a engagé pour un premier film en 1970, Hell's Bloody Devils, dans lequel je n'avais qu'une seule ligne de dialogue. Broderick Crawford jouait le chef du FBI et moi, son assistant. Après ce premier film, j'ai accepté d'écrire - gratuitement - un scénario pour Al. Je lui ai simplement dit : « si tu aimes mon histoire et si tu en tires un film, tu pourras me payer ». Il s'agissait du script qui allait devenir Satan's Sadists. Je n'ai pas voulu être crédité sous mon vrai nom, mais sous celui de « Dennis Wayne » qui était un mélange entre mon deuxième nom et celui de mon père. Et le film a rencontré un grand succès.

Ce fut donc lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Vous avez longtemps travaillé ensemble ?

Nous avons été des amis très proches. Vous savez, au lycée, j'étais un bon basketteur. Lui aussi l'avait été. Et la première fois que nous nous sommes rencontrés à Hollywood, nous nous sommes rendus compte que nous avions ça en commun. C'est comme ça que nous sommes devenus amis et collaborateurs. Après avoir participé à Hell's Bloody Devils, j'ai écrit pour lui Dracula contre Frankenstein dans lequel je joue aussi un petit rôle. Ensuite, j'ai écrit un autre script intitulé Mothers, Fathers and Lovers, mon premier projet vraiment personnel, mais je ne suis pas parvenu à réunir assez de fonds pour pouvoir le monter seul. Alors, je suis allé voir Al avec mon script sous le bras. Il l'a lu et m'a répondu : « Non, non, il n'y a pas assez d'argent derrière, on ne peut pas le faire ». Un autre producteur de ma connaissance, David Huett, m'a donné à peu près la même réponse. Alors, j'ai remanié mon texte et c'est devenu le scénario de Tom (The Bad Bunch), qui sera mon premier film en tant que réalisateur, en 1973.

Et puis, bien des années plus tard, en 1995, vous apprenez son assassinat...

Al et moi sommes restés amis longtemps, mais nous nous étions perdus de vue depuis un petit moment déjà le jour où j'ai reçu un e-mail m'annonçant son assassinat. J'étais alors en Bulgarie pour tourner Dark Future, un film d'anticipation. Quand j'apprends la nouvelle, je crois d'abord à une mauvaise blague et je renvoie un mail : « OK, OK, il m'arrive d'apprécier l'humour de mauvais goût, mais dites-moi que ce n'est pas vrai ! ». Et malheureusement, on me confirme la réalité de cette nouvelle... J'étais encore en Bulgarie lors de ses funérailles et je n'ai pas pu m'y rendre. Je ne suis rentré aux États-Unis qu'un mois plus tard.

Parlons franchement : quel souvenir gardez-vous de lui ?

Al était quelqu'un... de particulier (gêné). Oh, je ne voudrais pas dire du mal d'un mort, mais... Bon, écoutez : j'ai écrit Satan's Sadists pour lui, même si j'ai été crédité au générique sous pseudo. J'ai tenu un rôle dans ce film. J'ai servi d'assistant-script... en tout, j'ai dû consacrer six mois de ma vie à ce projet. Et Al m'a payé 600 dollars pour ça. J'étais dans la dèche à ce moment-là. Je débarquais à peine de ma cambrousse, vous imaginez ? Al s'est fait presque un million de dollars grâce à Satan's Sadists et quand je lui ai demandé s'il pouvait me payer davantage, il m'a répondu « non ». Pourtant, quand j'écrivais ce scénario pour lui, il me répétait « ne t'en fais pas, si on se fait du fric avec ce film, tu auras ta part ! ». Il n'a jamais tenu parole... Malgré cela, nous sommes restés proches, nous avons continué à travailler ensemble et il n'y a jamais réellement eu de querelle entre nous. N'empêche, je n'ai jamais pu oublier à quel point il m'avait arnaqué.

Revenons à quelque chose de plus gai. En 1973, Tom (alias The Bad Bunch), votre premier film, s'inscrit dans le genre de la blaxploitation. Étrange à l'époque pour un réalisateur blanc, non ?

Je me suis toujours intéressé à la question des relations inter-ethniques. Quand j'avais 21 ans, Martin Luther King est venu faire un meeting à Niles et j'ai été particulièrement impressionné. C'est pour ça que, quelques années plus tard, une fois débarqué à Hollywood, j'ai tenu à écrire Tom, une histoire de flics blancs racistes qui passent à tabac des enfants noirs dans les rues. Dans ce film, j'ai introduit deux personnages - un Noir et un Blanc - autrefois amis mais qui sont amenés à se confronter l'un à l'autre. Le propos était très politique et le film a rencontré un certain succès au box-office, ce qui m'a permis d'embrayer sur un deuxième long-métrage : Black Shampoo.

Ceci dit, Black Shampoo semble assez particulier dans le milieu de la blaxploitation puisqu'il a pour héros le patron d'un salon de coiffure !

Oui, trois ans après Tom, un distributeur [NDLR : Laurence Woolner, patron de Dimension Pictures, une compagnie spécialisée dans le film d'exploitation] est venu me voir pour me proposer de financer un nouveau film de blaxploitation. J'ai accepté, mais à la condition que le personnage principal sorte des sentiers battus du genre : ce ne devait ni être un flic, ni un détective privé, ni le membre d'un gang, ni un dealer de drogue. Je voulais que ce soit un riche homme d'affaires noir résidant à Beverly Hills. Mon co-scénariste Alvin L. Fast et moi-même pensions qu'on pouvait faire un autre style de blaxploitation dans lequel le héros ne serait pas plongé dans les ennuis parce qu'il est noir, mais parce qu'il a piqué la petite amie d'un caïd de la mafia. Là encore, ce fut un succès au box-office, ce qui m'a permis de réaliser ensuite Satan's Cheerleaders. Et puis ensuite un autre film, puis un autre, puis encore un autre... et c'est comme ça qu'en se retournant quarante-deux ans plus tard, on constate qu'on a une filmographie de presque vingt longs-métrages et qu'on se dit « ouah ! Je suis le mec le plus chanceux du monde : tout ce que j'ai fait a toujours marché » (rires) ! Bon, OK, certains ont davantage marché que d'autres, certains ont été mieux perçus que d'autres, mais j'ai toujours trouvé du plaisir à les faire.

Peut-on revenir un instant sur votre co-scénariste, Alvin L. Fast, qui était également le producteur de Black Shampoo ?

Alvin avait une vingtaine d'années de plus que moi. C'était un excellent écrivain et un très bon scénariste, mais malheureusement, c'était aussi un très gros fumeur et il est décédé d'un cancer des poumons au début des années 1980. Un très bon scénariste, ai-je dit, mais pas vraiment un bon producteur, même s'il tenait absolument à être crédité en tant que tel au générique... Mais je suis persuadé que s'il avait vécu, il aurait travaillé sur de très grands films.

Mais après Black Shampoo, vous n'avez pas persisté dans la blaxploitation...

Non, en effet. J'ai vite pensé qu'il était légitime que la blaxploitation soit prise en main par des réalisateurs noirs à même de conférer à leurs films une profondeur que moi, en tant que Blanc, je ne pourrais jamais apporter. Comme je le disais, si j'ai réalisé Tom, c'était parce que le sujet, porteur d'une vision politique, m'intéressait. Et le second, parce qu'un distributeur m'a donné de l'argent pour le faire. Mais après ça, j'ai préféré arrêter.

Venons-en en 1979, date à laquelle vous réalisez Brigade des Anges (Angels' Brigade alias Angels' Revenge en VO), un film qui semble lorgner sur le succès des Drôles de dames (Charlie's Angels). Après la blaxploitation, vous passez à la girlsploitation ?

L'année précédente, j'avais réalisé Hi-Riders (alias Riders), un film de course de voitures qui s'était bien vendu, surtout sur le marché international. A la suite de ça, Laurence Woolner, qui l'avait distribué, est revenu me voir pour écrire et réaliser un nouveau film inspiré des Drôles de dames où des filles énergiques uniraient leurs talents face à une organisation criminelle. Parti de ce pitch, j'ai écrit et réalisé Brigade des Anges. C'est la deuxième fois, après Black Shampoo que j'écrivais et réalisais un film pour répondre à la commande directe d'un distributeur. Je ne l'ai fait que trois fois. La troisième et dernière, ce fut Final Justice en 1985, un film d'action avec Joe Don Baker.

Dans l'intervalle, en 1981, vous sortez Terreur extraterrestre (Without Warning), un film de SF dont une rumeur persistante voudrait qu'il aurait inspiré le Predator, de John McTiernan ? Vous êtes d'accord avec ça ?

En fait, quand Predator est sorti, Arnold Schwarzenegger a donné une interview dans laquelle il disait avoir vu, quelques années avant le tournage du film de John McTiernan, une petite série B fantastique appelée Terreur extraterrestre. Mon film, donc. Et il ajoutait que Predator s'inscrivait dans la lignée de Terreur extraterrestre... Merde ! Si c'était pour faire un film semblable, j'aurais bien aimé être payé autant (rires) ! Il se trouve aussi que c'est le même acteur, Kevin Peter Hall [NDLR : acteur spécialisé dans les rôles de monstres en costume qui jouera également le rôle du Bigfoot dans les deux volets de Harry et les Anderson] qui interprète la créature extraterrestre dans mon film et dans Predator. Pour répondre à votre question, je pense que John McTiernan - qui est un très grand réalisateur - a peut-être vu mon petit film, l'a aimé et a peut-être décliné l'idée sur une plus grande échelle. Et c'est très bien comme ça.

L'alien de Terreur extraterrestre.

L'alien de Terreur extraterrestre.

En 1983, vous réalisez Joysticks, un objet étrange qui mêle jeux vidéo et nudité. Comment avez-vous conçu ce film ?

L'année précédente, j'avais réalisé Wacko, une comédie horrifique. Les projections-test de ce film avaient lieu dans un multiplexe de 12 salles à San Antonio, au Texas. Et en m'y rendant, j'ai été surpris de voir des files impressionnantes d'adolescents attendre pour... quelque chose. Je me suis renseigné et on m'a répondu qu'ils faisaient la queue pour accéder à une salle d'arcade et jouer à des jeux vidéo. Quand j'ai vu cette file d'une soixantaine d'ados en train de poireauter en attendant leur tour de jouer, je me suis dit « Ouaouh ! Il y a un film à faire là-dessus ! ». Je suis rentré à Los Angeles et j'ai réuni quelques amis pour écrire le script d'une comédie pour adolescents qui se déroulerait dans le monde des salles d'arcade... avec une touche de sexe dedans. Et lorsque Joysticks est sorti, c'est devenu le film numéro 1 au box-office américain ! Les critiques se sont interrogés sur les raisons du succès de mon film. C'est parce que dedans, j'y avais mis des ados, des jeux vidéo... et quelques filles dénudées, ce qui est toujours bon pour attirer les teenagers, bien sûr (rires) !

Venons-en maintenant à un de nos chouchous : Le Clandestin (The Uninvited), l'histoire d'un chat mutant qui se retrouve coincé sur un navire et commence à massacrer les voyageurs d'une croisière... Expliquez-nous l'origine du film.

J'ai eu l'idée du Clandestin alors que je tournais mon film précédent en Italie. Dans les studios où j'avais mes habitudes, il y avait un immense bassin, conçu pour tourner des scènes « en mer ». C'est Dino De Laurentiis qui l'avait fait construire. Et à force d'évoluer à proximité de ce bassin, j'ai eu l'idée de l'exploiter. C'est comme ça qu'est né Le Clandestin. Une fois revenu aux Etats-Unis, j'ai imaginé un thriller qui se déroulerait sur un navire, durant une traversée. Un bateau transportant un groupe de passagers en pleine mer, c'est le décor parfait pour un huis-clos d'horreur. Au départ, j'avais d'ailleurs imaginé que le monstre puisse être un rat, mais au fil de l'écriture du script, j'y ai renoncé. Les rats sont dégoûtants, sales. Personne n'aime les rats. Alors je me suis dit « et pourquoi pas un chat ? ». Le genre de chat mignon et affectueux qu'une petite fille adorerait tenir dans ses bras... et qui ferait un monstre d'autant plus efficace !

Mais un problème s'est posé lorsque je suis retourné en Italie. Je ne trouvais pas le yacht que je voulais pour servir de décor à l'intrigue. Un peu dégoûté, je suis revenu aux États-Unis en pensant que mon projet était tombé à l'eau puisque je ne trouvais pas le navire approprié... Coup de chance, quelqu'un m'a informé qu'il existait, à Los Angeles, un bateau qui correspondait à ce que je voulais. Son propriétaire était sur le point de le vendre à une compagnie maritime de Seattle. Alors, je suis allé rencontrer ce type pour lui demander s'il était possible de tourner sur son yacht avant qu'il ne le livre à Seattle. Il était d'accord, mais j'ai dû boucler toute la phase de pré-production en quatrième vitesse. Une fois les préparatifs terminés, j'ai embarqué toute l'équipe technique, les acteurs et le matériel sur ce navire et j'ai dit au capitaine de nous conduire en pleine mer, histoire qu'on ne filme pas par inadvertance d'autres bateaux de passage ou une zone côtière proche. On a bouclé le tournage en trois semaines.

Le Clandestin, un film qui figure en bonne place dans le panthéon de Nanarland.

Le Clandestin, un film qui figure en bonne place dans le panthéon de Nanarland.

Au casting de ce film, on trouve quelques vétérans du petit et du grand écran comme George Kennedy, Alex Cord ou Clu Gulager. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls vieux de la vieille avec qui vous avez tourné puisque vous avez également dirigé des figures comme Jack Palance, Martin Landau, Cameron Mitchell... autant d'acteurs qui ont eu des carrières florissantes avant de tomber dans la série B, voire pire. Quel genre de rapports entreteniez-vous avec ces comédiens ?

Oui... je vois de quel genre d'acteurs vous voulez parler. Mon histoire avec eux remonte à loin puisque pour mon tout premier film, j'avais déjà Aldo Ray et Jock Mahoney au casting. Ce dernier avait une carrière impressionnante derrière lui, mais aussi de sérieux problèmes d'alcool. S'il a accepté de jouer le flic raciste dans Tom, c'est uniquement parce qu'il avait besoin de boulot et d'argent. Mais l'avantage de tourner avec des acteurs très expérimentés, c'est que tout va beaucoup plus vite qu'avec des débutants. La seule condition pour qu'ils acceptent de tourner avec vous, c'est qu'ils aient le sentiment que vous ne leur faites pas perdre leur temps. J'avais déjà tourné avec George Kennedy dans Wacko. Un homme d'une gentillesse exceptionnelle, une crème. Quand je lui ai envoyé le script du Clandestin, il a aussitôt accepté. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que, dans le film, son personnage boitille un peu...

Exact, il y a une scène dans le film où il donne un coup de pied à Rob Estes et... comment dire ? Ce n'est pas très convaincant...

Oui, oui ! Quand il a accepté de tourner, il m'a prévenu qu'il venait de se faire opérer du genou et que ça l'obligeait à se déplacer lentement. Il m'a demandé si ça me posait un souci et je lui ai répondu que non. « Pas de problème, George, tu peux boiter si tu veux ! » (rires). Mais dans la scène à laquelle vous faites référence, la maladresse de George est la conséquence de son opération, ce n'était pas sa faute.

Et avec Jack Palance dans Terreur extraterrestre, comment les choses se sont-elles passées ?

J'ai toujours été flatté que des acteurs comme lui, avec la carrière qui était la leur, acceptent de tourner pour moi. Jack Palance était un homme très sérieux. Un peu distant par rapport aux autres acteurs, peut-être, mais lorsqu'il débarquait sur le plateau, il était toujours préparé, il savait ce qu'il devait faire et il écoutait toujours mes consignes. Un type formidable. En comparaison, Martin Landau, qui joue dans le même film, était l'exact opposé. Il était plus pénible à gérer, mais quand vous êtes réalisateur, ce qui compte au fond, c'est leur prestation devant la caméra. Qu'ils soient sympas ou odieux avec le reste de l'équipe importe peu, il faut faire avec.

Ces acteurs n'ont jamais manqué de professionnalisme ou, à tout le moins, de motivation ?

Jamais. En vingt films et quelques productions télé, je n'ai jamais eu d'ennuis qu'avec un seul acteur. Et c'était uniquement la conséquence de ses problèmes de drogue. Mais tous les autres restaient professionnels jusqu'au bout des ongles. Jack Palance, comme je vous l'ai dit, en est le parfait exemple. Il avait été une grande star pendant vingt-cinq ans et il était parfaitement conscient que Terreur extraterrestre n'était qu'un film à petit budget, mais il a quand même donné le meilleur de lui-même pendant la semaine de tournage pendant laquelle il était présent.

Qui était cet acteur problématique du fait de son addiction à la drogue ? Si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr.

Non, non, on peut en parler. C'était Jan-Michael Vincent. Pourtant, à la base, c'est un type formidable, mais sur le tournage de The Return [NDLR : un film de SF de 1980 avec Cybill Sheperd, Martin Landau et Raymond Burr], il était camé et bourré matin, midi et soir. Tous les jours, il me répétait « Greydon, je ferai tout ce que tu veux, je te le promets » et moi, je lui répondais « Jan, tout ce que je te demande, c'est de rester sobre. Tu peux pas débarquer ivre mort à midi ». Lui avait beau m'assurer que tout allait bien, qu'il était en forme, j'étais bien obligé de le laisser cuver sur son siège jusqu'à ce qu'il soit en état de tourner. C'est franchement dommage parce que c'était alors un très beau jeune homme, un très bon acteur et un mec bien. Mais il n'arrêtait pas de boire et de se droguer. Et il commençait dès le matin. Une fois, il n'a même pas été en mesure de se lever pendant toute une journée.

Jan-Michael Vincent. Comme t'étais, comme t'es devenu...

Jan-Michael Vincent. Comme t'étais, comme t'es devenu...

Passons à des choses plus positives en évoquant le cas de La danse interdite (alias The Forbidden Dance et The Forbidden Dance is Lambada) que vous avez réalisé pour Menahem Golan en 1990. Ce film s'est trouvé au milieu d'une rude compétition entre les deux ex-têtes pensantes de la Cannon, Menahem Golan et son cousin, Yoram Globus, car ce dernier avait lancé son propre film concurrent sur le même sujet : Lambada...

Ah oui, celui-là (rires) ! Je me suis retrouvé embarqué là-dedans parce que le type qui s'occupait des campagnes publicitaires de mes films travaillait aussi occasionnellement avec Menahem Golan. A l'époque, ce dernier beuglait partout qu'il était à la recherche d'un réalisateur capable de travailler rapidement. Et mon ami m'a recommandé en me présentant comme le réalisateur le plus rapide qu'il connaissait. Menahem a demandé à me rencontrer dans les plus brefs délais. Précisons qu'il n'avait jamais vu aucun de mes films et que nous ne nous connaissions pas le moins du monde. Quand je suis rentré pour la première fois dans son bureau, il m'a dit « je veux un type capable de boucler mon film en 90 jours ». Je pensais qu'il parlait de 90 jours de tournage, mais non ! Ce qu'il voulait, c'est que l'intégralité du boulot - scénario, pré-production, tournage, montage, post-production - soit achevé en 3 mois. J'ai dit « OK, c'est juste impossible, mais on va le faire quand même. Avez vous au moins un script ? ». Son script, c'était : « une fille débarque du Brésil aux États-Unis et elle danse la lambada ». C'est tout. Je lui demande « oui, et après ? » ; il me répond : « et après quoi ? C'est ça l'histoire ». Il n'avait rien d'autre que ça. Malgré tout, 90 jours plus tard, nous avions réussi à finir le film. C'est le plus gros budget sur lequel j'ai jamais travaillé : un million de dollars. Menahem a réussi a le vendre à Columbia Pictures pour trois fois plus. Il s'est fait une fortune sur ce coup-là et je suis rentré dans ses petits papiers grâce à ça. Au total, j'ai travaillé trois fois pour lui.

Quel genre d'homme était Menahem Golan ?

Un homme très dur. Une fois, pendant un tournage, je l'ai vu agonir d'injures un membre du staff. J'ai dû le ramener à la raison en lui disant qu'on ne pouvait pas s'adresser aux gens de cette manière. A moi, ceci dit, il n'a jamais posé aucun problème. Il s'est toujours montré très respectueux. Je l'appréciais, sur le plan personnel, mais il avait un sacré tempérament. Quand quelque chose ne lui convenait pas, il pouvait de temps en temps perdre le contrôle. Mais jamais avec moi, heureusement.

Mais comment avez vous vécu cette compétition entre les deux « lambada-movies » puisque Yoram Globus préparait le sien en parallèle ?

Sur ce film, je travaillais avec un directeur de production qui connaissait pas mal de monde à Los Angeles, dont des gens qui faisaient partie du staff du film de Globus. Chaque jour, il me rapportait ce qu'il avait pu apprendre de l'autre tournage. C'était assez dingue. J'avais cinq assistants sur ce tournage, on filmait toute la journée et on changeait parfois le scénario en fonction des images qu'on avait pu obtenir. Je dormais six heures, je me levais le matin et je fonçais en salle de montage pour donner mes directives aux monteurs en fonction des scènes qu'on avait pu tourner la veille, puis je retournais sur le plateau pour 12 heures de tournage d'affilée avant de finir ma journée à nouveau dans la salle de montage... On a mis 15 jours à tourner le film et, au final, on a réussi à le boucler une semaine avant celui de Yoram ! Pourtant, la première fois que j'ai rencontré Menahem, il n'avait rien d'autre qu'une vague histoire en tête alors que son cousin, lui, disposait déjà d'un script touffu et détaillé. Malgré ça, on a pu terminer les premiers.

A gauche le film produit par Yoram Globus, à droite celui produit par Menahem Golan.

A gauche le film produit par Yoram Globus, à droite celui produit par Menahem Golan.

Mais les deux films sont quand même sortis le même jour dans les salles...

C'est vrai. Yoram Globus avait un contrat avec Warner Bros pour sortir son Lambada à une date déterminée d'avance. Menahem n'avait de contrat avec personne. Il a réussi à le vendre à Columbia pendant qu'on tournait. Mais même si on a réussi à le terminer une semaine avant l'équipe de Globus, il manquait tout de même un dernier détail. Sur l'affiche, je voulais qu'il soit mentionné « ce film est dédié à la préservation de la forêt brésilienne ». J'ai la fibre écolo, c'était quelque chose qui me tenait à coeur et les exécutifs de la Columbia m'ont dit qu'ils seraient fiers de s'associer à ce genre de film. Menahem, lui, s'en foutait, mais comme je lui avais fait gagner trois millions de dollars, il me devait bien ça. La rencontre avec les gens de Columbia s'est déroulée un lundi et il aurait fallu que le film sorte le vendredi pour qu'on conserve notre avance sur Globus. « Si vous ne le faites pas, les deux films sortiront en même temps et ils se tireront mutuellement dans les pattes » leur ai-je dit. Il aurait été idiot de procéder autrement... Malheureusement, ils m'ont répondu qu'il n'auraient pas le temps de réaliser une bande-annonce dans le laps de temps imparti. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était assurer la promotion du film pendant une semaine avant de le sortir dans les salles la suivante... Je leur ai dit « écoutez : tout le monde sait ce qu'est la lambada, on l'entend partout. Ne perdez pas votre temps avec une bande-annonce et une semaine de promotion ». Ils ne m'ont pas écouté et les deux films sont sortis le même jour. C'est d'autant plus dommage qu'à l'époque, Columbia et Warner étaient à couteaux tirés et que ça aurait pu permettre aux premiers de prendre un peu d'avance sur les seconds. Au final, notre film a un peu mieux marché que celui de Globus [NDLR : six millions de dollars de recettes pour celui de Golan contre quatre millions pour celui de son cousin], mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux s'il était sorti une semaine avant l'autre...

Pourtant, vous, vous aviez la « vraie » lambada en B.O de votre film. Le morceau de Kaoma. Alors que Globus, lui, n'avait qu'une musique brésilienne standard.

Oui mais lui il avait le droit d'utiliser le nom, pas nous ! Yoram fut le premier à aller déposer le titre « Lambada » auprès de la Motion Pictures Association. Menahem, lui, a oublié de le faire. Globus fut donc le seul à avoir légalement le droit d'appeler son film « Lambada ». Golan a beaucoup regimbé après son cousin pour ça et du coup, il n'avait même pas de titre pour son film. Là, je me suis souvenu d'une réplique du film, quand l'héroïne brésilienne explique à son partenaire que, dans son pays, la lambada est surnommée « la danse interdite ». On tenait notre titre ! Et surtout, on pouvait ajouter sur l'affiche « Avec le titre LAMBADA, par le groupe Kaoma », ce que Yoram n'avait pas le droit de faire. On n'avait donc pas le mot « lambada » dans le titre du film, mais on pouvait quand même l'avoir sur l'affiche !

Suite à quoi, vous avez enchaîné sur Danse Macabre (Dance Macabre en VO), en 1992, toujours produit par Menahem Golan.

Oui. Menahem m'a rappelé un an après La Danse interdite et m'a demandé si je pouvais lui réaliser un film dont l'action se situerait à Leningrad. J'ai lui ai répondu « bien sûr, pourquoi pas ? ». Du coup, je me suis mis à réfléchir à un scénario. Que m'évoquait Leningrad ? Les danseuses classiques, le fameux Ballet Kirov qui avait fait la réputation de la ville [NDLR : rebaptisé aujourd'hui Ballet Marrinsky]... J'ai donc écrit l'histoire de trois filles de l'Ouest, une Américaine, une Française et une Allemande débarquant à Leningrad pour y intégrer l'école de danse puisqu'à l'époque, les Russes venaient de l'ouvrir aux étrangers. Menahem venait de confier le rôle principal du film à Robert Englund et j'ai donc écrit pour lui le double personnage d'Anthony Wagner et de Madame Gordenko. Une fois le film terminé, Menahem m'a fait savoir qu'il venait de décrocher une nouvelle opportunité de tournage en Russie, mais à Moscou, cette fois. Je suis donc allé à Moscou pour les besoins de Mad Dog Coll. J'ai ainsi passé une année entière en Russie, entre l'ex-Leningrad - redevenue Saint-Petersbourg durant mon séjour - et Moscou. Il songeait à me proposer un nouveau script, toujours pour un film à tourner en Russie, mais cette fois, je n'ai pas apprécié l'idée et je l'ai refusée. Menahem s'est fâché contre moi à cause ça. Je suis donc rentré aux Etats-Unis, mais je conserve d'excellents souvenirs de la Russie et des personnes avec qui j'ai pu y travailler. Des gens extrêmement agréables, durs à la tâche. C'est une tragédie qu'ils aient été contraints de vivre si longtemps sous le système communiste. Entre Danse Macabre et Mad Dog Coll, en 1991, j'ai encore eu l'occasion de réaliser un autre film en Russie, Russian Roulette [NDLR : alias Russian Holiday, avec Jeff Altman, Victoria Barrett et Barry « Mega Force » Bostwick], un thriller qui raconte l'histoire d'un enseignant en vacances à Saint-Petersbourg et qui se retrouve aux prises avec la mafia russe. Beaucoup de ceux qui l'ont vu l'ont qualifié d'« hitchcockien », même si je trouve la comparaison embarrassante.

Vous êtes resté longtemps en froid avec Menahem Golan ?

Non, nous avons eu l'occasion de nous recroiser à de nombreuses reprises dans des festivals ou sur le marché du film de Los Angeles. A chaque fois ce fut très amical, mais nous n'avons jamais retravaillé ensemble. Vous savez, Menahem n'était pas un très bon gestionnaire. Il a engrangé des fortunes - avec La danse interdite ce furent 3 millions de dollars, mais sur d'autres projets, les bénéfices sont parfois montés jusqu'à 20 millions ! - mais il les a englouties dans des fours comme Superman IV. Il a enchaîné les banqueroutes. Une de ses compagnies était en cessation de paiement ? Il en créait une autre. Elle faisait banqueroute à son tour ? Il en fondait une nouvelle, etc. etc. Il n'a jamais cessé de travailler, de monter des projets... la dernière fois que je l'ai vu, il bossait sur une comédie musicale à Tel-Aviv - il vivait entre la capitale israélienne et Los Angeles - dont il semblait très fier. Il est mort peu de temps après. C'était quelqu'un qui se remuait beaucoup, toujours à courir partout... C'était un sacré personnage.

Votre carrière s'arrête en 1998. Que faites-vous aujourd'hui ? Retraité ?

Je n'ai en effet plus réalisé de film depuis plus de quinze ans. Lisez mon autobiographie, j'y raconte par le menu les raisons personnelles qui m'ont contraint à arrêter de travailler.

Justement, parlons un peu de votre livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ?

Durant ma carrière, j'ai réalisé tant de films - et surtout tant de films dans des styles très différents - que beaucoup de gens m'ont suggéré d'écrire cette autobiographie. Je m'y suis longtemps refusé. Mais j'ai deux garçons d'une trentaine d'années. Ce sont eux qui m'ont persuadé de le faire, pour que leurs enfants à eux sachent qui est leur grand-père. Alors, je me suis assis devant mon clavier d'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Et toutes les dix minutes, je me faisais la réflexion que ce que j'écrivais ressemblait furieusement à un scénario de film. J'en ai écrit tellement durant ma vie que finalement, j'ai décidé d'écrire ce livre sous la forme d'un scénario. J'ai repris chaque film que j'ai fait et à chaque fois, j'ai raconté comment l'idée de l'écrire m'était venue, puis comment j'avais pu trouver l'argent pour le faire, puis le processus de pré-production, puis le casting, puis la découverte des lieux de tournage, puis le tournage en lui-même, puis la post-production, le choix de la musique de fond, les effets sonores... jusqu'à la distribution. Chaque film que j'ai réalisé occupe un chapitre du livre. Je détaille tout ce qui s'est passé en coulisses et chaque chapitre se termine par une série de photos souvenirs. Pas les photos officielles des films, celles-là tout le monde peut les voir, mais les photos du tournage. De ce qui a pu se passer en coulisses. Et je dois admettre que les retours que j'ai eu sur ce livre ont tous été extrêmement positifs. Pourquoi l'ai-je intitulé On the Cheap: My Life in Low Budget Filmmaking ? Parce que, finalement, ça correspond parfaitement à la réalité que j'ai connue !